- play_arrow

Big Bang Radio Le Son De La Terre

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff  Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs

Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs L’actualité du Cosmos

Un Univers en Perpétuelle Découverte

L’Univers, dans son immensité et sa complexité, ne cesse de nous émerveiller et de défier notre entendement. Chaque jour apporte son lot de nouvelles observations, de découvertes surprenantes qui affinent, voire transforment, notre compréhension du cosmos. La présente veille quotidienne se propose de naviguer à travers ces avancées récentes, depuis les confins de l’univers observable où naissent les premières lueurs, jusqu’aux dynamiques complexes de notre propre Système Solaire, en passant par l’étude des phénomènes les plus extrêmes et énigmatiques. L’actualité astrophysique est un témoignage vibrant de la quête humaine de connaissance, une quête alimentée par des instruments de plus en plus sophistiqués et une collaboration scientifique mondiale.

I. Manchettes : Plongée aux Origines de l’Univers et Nouveaux Mondes en Vue

Les découvertes les plus récentes repoussent les frontières de notre savoir, nous offrant des aperçus inédits de l’aube cosmique et des indices sur la potentielle existence de vie au-delà de la Terre.

-

A. Les Dernières Révélations du JWST : Galaxies Primordiales et l’Ère de la Réionisation Cosmique

L’une des périodes les plus cruciales et encore mystérieuses de l’histoire de l’Univers est l’Époque de la Réionisation. Survenue quelques centaines de millions d’années après le Big Bang, cette ère a vu l’Univers passer d’un état sombre et empli d’hydrogène neutre à un cosmos ionisé et transparent, baigné par la lumière des premières étoiles et galaxies.1 Comprendre cette transition est fondamental pour saisir comment les structures cosmiques que nous observons aujourd’hui ont pu se former.

Les données récentes du Télescope Spatial James Webb (JWST) de la NASA bouleversent notre compréhension de cet événement majeur. Des astronomes ont identifié une vaste population de petites galaxies qui ont joué un rôle déterminant dans cette « rénovation cosmique ».3 Ces galaxies, bien que de taille modeste, se sont avérées remarquablement efficaces pour produire le rayonnement ultraviolet intense nécessaire à l’ionisation de l’hydrogène neutre qui emplissait l’Univers primitif. Selon Isak Wold, du Goddard Space Flight Center de la NASA, ces « petites mais puissantes galaxies » étaient suffisamment nombreuses et énergétiques pour orchestrer cette transformation.3 L’étude, dont la sensibilité est dix fois supérieure aux précédentes, a été rendue possible grâce au programme UNCOVER (Ultradeep NIRSpec and NIRCam ObserVations before the Epoch of Reionization). Ce programme a cartographié l’amas de galaxies massif Abell 2744, qui agit comme une lentille gravitationnelle naturelle, amplifiant la lumière des sources encore plus lointaines et étendant ainsi la portée déjà considérable du JWST.3 Ces galaxies naines, caractérisées par des sursauts de formation d’étoiles (phénomènes dits « starbursts »), étaient particulièrement abondantes lorsque l’Univers n’avait que 800 millions d’années environ (correspondant à un décalage vers le rouge, ou redshift, de 7), une période où la réionisation battait son plein.3 La faible masse de ces galaxies facilitait l’échappement du rayonnement ultraviolet ionisant. Parmi ces découvertes, la galaxie numérotée 41028 se distingue par une masse stellaire estimée à seulement deux millions de fois celle du Soleil, une taille comparable aux plus grands amas d’étoiles de notre propre Voie Lactée.3

Ces observations ont des implications profondes. Par exemple, l’étude de la galaxie JADES-GS-z13-1 par le JWST a révélé des signes de réionisation alors que l’Univers n’était âgé que d’environ 320 millions d’années.4 La détection de photons Lyman-alpha émanant de cette galaxie suggère qu’elle avait déjà créé une bulle de gaz ionisé significative autour d’elle. Ce constat indique un commencement de la réionisation bien plus précoce que ce que de nombreux modèles cosmologiques prévoyaient. Les modèles antérieurs envisageaient souvent que des sources plus massives et plus rares, telles que les grandes galaxies ou les quasars, étaient les principaux moteurs de la réionisation. Or, les données du JWST 3 indiquent que les galaxies naines à forte activité de formation stellaire ont joué un rôle bien plus central. La capacité du télescope à sonder l’Univers à des époques aussi reculées repousse ainsi les premières étapes de la réionisation, impliquant que les premières structures lumineuses se sont formées et ont eu un impact sur leur environnement plus tôt qu’on ne le pensait. Cela modifie notre compréhension de la rapidité de la formation des premières structures et de la physique de l’Univers primordial. Le succès de ces découvertes repose également sur une stratégie d’observation clé : la synergie entre la puissance intrinsèque du JWST et l’utilisation de phénomènes naturels comme les lentilles gravitationnelles, tel l’amas Abell 2744.3 En ciblant des régions où la nature amplifie la lumière d’objets extrêmement distants et faibles, les astronomes maximisent le potentiel de découverte des instruments avancés.

-

B. Actualités Exoplanétaires : Atmosphères Lointaines et Quête de Mondes Habitables

La recherche de planètes au-delà de notre Système Solaire, les exoplanètes, et en particulier celles susceptibles d’abriter la vie, est un domaine en pleine effervescence. Récemment, du méthane et du sulfure de diméthyle ont été détectés dans l’atmosphère d’une exoplanète lointaine. Cette planète, bien que plus grande et plus massive que la Terre, orbite dans la zone habitable de son étoile, la région où les conditions pourraient permettre l’existence d’eau liquide en surface.6 La présence de sulfure de diméthyle est particulièrement intrigante car, sur Terre, cette molécule est principalement produite par des organismes vivants, notamment le phytoplancton.

Cependant, la prudence reste de mise dans l’interprétation de telles découvertes. Une étude récente a exprimé un scepticisme notable concernant des affirmations antérieures de possibles signes de vie sur l’exoplanète K2-18b, indiquant que les observations ne montraient que des « indices insignifiants ».7 Cette situation illustre la rigueur du processus scientifique et le débat constant qui anime la recherche de biosignatures extraterrestres. La confirmation de la présence de vie ailleurs nécessite des preuves multiples, robustes et l’élimination de toutes les explications abiotiques possibles.

Parallèlement, le JWST continue d’enrichir notre catalogue de mondes lointains, ayant récemment imagé une exoplanète glaciale présentant une orbite pour le moins étrange, ce qui vient s’ajouter à l’étonnante diversité des systèmes planétaires connus.3

Notre propre Système Solaire recèle également des environnements potentiellement habitables. L’analyse des grains de glace éjectés dans l’espace par Encelade, une lune de Saturne, a révélé la présence de molécules organiques complexes.6 Cette découverte renforce l’hypothèse que les vastes océans qui se cachent sous sa croûte de glace pourraient abriter des formes de vie. Alors que la quête d’exoplanètes habitables se poursuit à un rythme soutenu, les découvertes sur des lunes comme Encelade soulignent le potentiel astrobiologique au sein même de notre voisinage cosmique, en particulier pour ces « mondes océans » subglaciaires. La recherche de la vie n’est donc pas uniquement focalisée sur des planètes semblables à la Terre orbitant d’autres étoiles, mais s’étend également à des environnements très différents, plus proches de nous.

II. Notre Voisinage Cosmique : Mises à Jour sur l’Exploration du Système Solaire

L’exploration de notre propre Système Solaire continue de livrer des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes, ainsi que sur notre étoile, le Soleil.

-

A. Solar Orbiter : Regards Inédits sur les Pôles du Soleil

La sonde Solar Orbiter, une mission conjointe de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et de la NASA, a récemment fourni des données et des images sans précédent des régions polaires du Soleil.8 Ces zones, jusqu’alors considérées comme une « terra incognita », sont cruciales pour comprendre le cycle solaire de 11 ans, qui gouverne l’activité de notre étoile, et notamment le phénomène d’inversion de ses pôles magnétiques. Les premières images directes de ces régions 10 ouvrent une nouvelle fenêtre sur la physique solaire.

Elles révèlent une activité magnétique particulièrement complexe et « désordonnée » aux pôles, avec un mélange de polarités nord et sud, surtout à l’approche du maximum solaire, la période de plus grande activité du cycle.9 Ces observations offrent des perspectives nouvelles sur la manière dont le champ magnétique global du Soleil se reconfigure. L’observation directe des pôles est donc essentielle pour valider et affiner les modèles du cycle solaire, y compris le mécanisme de l’inversion des pôles magnétiques. Ce phénomène a des implications directes sur la météo spatiale, ces perturbations du milieu interplanétaire qui peuvent affecter les technologies terrestres et spatiales. Les données sur le « désordre » magnétique polaire 9 pendant le maximum solaire fournissent des informations directes sur cette phase de transition critique, avec l’espoir d’améliorer notre capacité à prévoir l’activité solaire et ses impacts.

De plus, l’instrument SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) à bord de Solar Orbiter permet de suivre le mouvement d’éléments chimiques spécifiques, comme le carbone, à travers l’atmosphère solaire et dans les éjections de matière.9 Ces mesures fournissent des données inédites sur la dynamique et la composition du vent solaire émanant des hautes latitudes solaires.

-

B. L’Ambitieuse Mission Chinoise Tianwen-2 : Cap sur un Astéroïde et une Comète

La Chine affirme ses ambitions dans l’exploration du Système Solaire avec la mission Tianwen-2. Lancée en mai 2025 11, cette sonde de l’Administration Spatiale Nationale Chinoise (CNSA) a un double objectif principal : rapporter sur Terre des échantillons de l’astéroïde 469219 Kamo’oalewa, un quasi-satellite de la Terre, puis se diriger vers la comète 311P/PANSTARRS, située dans la ceinture principale d’astéroïdes.8

Pour la collecte d’échantillons sur Kamo’oalewa, Tianwen-2 mettra en œuvre des techniques innovantes, combinant une méthode d’ancrage et de contact (« anchor-and-attach ») avec la méthode plus classique du « touch-and-go ». L’objectif est de collecter au moins 100 grammes de régolithe. L’utilisation de la méthode d’ancrage sur un astéroïde serait une première mondiale.12 Il est même envisagé d’utiliser des charges explosives pour exposer des matériaux volatils potentiellement présents sous la surface de l’astéroïde.

Le calendrier de la mission est ambitieux : l’arrivée à Kamo’oalewa est prévue pour juillet 2026, suivie du retour des échantillons sur Terre vers la fin de l’année 2027. La sonde utilisera ensuite l’assistance gravitationnelle de la Terre pour se propulser vers la comète 311P, qu’elle devrait atteindre aux alentours de 2035.11 Les enjeux scientifiques sont considérables : il s’agit de mieux comprendre la nature de Kamo’oalewa, qui pourrait être un fragment de la Lune 11, d’obtenir des indices sur l’évolution du Système Solaire et sur l’origine de l’eau sur Terre.11

Cette mission, après les succès des missions lunaires Chang’e et de la mission martienne Tianwen-1, positionne clairement la Chine comme un acteur majeur de l’exploration robotique complexe. La capacité à mener des missions de retour d’échantillons d’astéroïdes et de rendez-vous cométaires multiples témoigne d’une diversification et d’une sophistication croissantes du programme spatial chinois. Si Kamo’oalewa est confirmé comme étant un fragment lunaire 14, les échantillons rapportés pourraient offrir des informations uniques sur la composition de la Lune, potentiellement de sa face cachée, et sur les processus d’impact qui ont façonné le système Terre-Lune.

-

C. Autres Actualités Planétaires : Mars, Titan, Encelade et Jupiter

L’exploration de notre Système Solaire ne se limite pas au Soleil et aux astéroïdes. Sur Mars, des astronomes ont récemment comblé une lacune dans notre connaissance du cycle de l’eau primitif, suggérant que la planète rouge aurait pu perdre moins d’eau dans l’espace que ce que l’on pensait auparavant.16 Par ailleurs, un orbiteur martien de la NASA a capturé une image spectaculaire d’un volcan martien émergeant des nuages matinaux, témoignant d’une activité géologique passée.3

Concernant Titan, la plus grande lune de Saturne, il a été découvert que son atmosphère épaisse et brumeuse ne tourne pas de manière synchrone avec sa surface. Au lieu de cela, elle oscille comme un gyroscope, un comportement dynamique unique.16 Les « bulletins météorologiques » pour Titan font même état de nuages épars avec une possibilité d’averses de méthane liquide.17

Jupiter, la géante gazeuse, continue de fasciner. Le processus de formation des éclairs dans son atmosphère, qui diffère de celui sur Terre, reste un sujet d’étude actif.6 La dynamique des fluides y est dominée par de gigantesques anticyclones à haute pression, contrairement aux cyclones terrestres qui sont des systèmes de basse pression.6 De plus, le télescope spatial James Webb a révélé de nouveaux détails et mystères dans les aurores spectaculaires de Jupiter.17

Ces diverses observations sur Mars, Titan et Jupiter mettent en lumière l’extraordinaire diversité des processus atmosphériques et géologiques à l’œuvre dans notre Système Solaire. Même pour des phénomènes apparemment similaires, comme les éclairs ou les systèmes de tempêtes, les mécanismes sous-jacents peuvent varier considérablement d’un corps céleste à l’autre. Cette compréhension de la physique planétaire comparative est essentielle, non seulement pour notre connaissance du Système Solaire, mais aussi pour mieux modéliser et interpréter les observations d’exoplanètes.

III. Aux Frontières de l’Extrême : Trous Noirs et Énigmes Cosmiques

L’Univers abrite des objets et des événements d’une puissance et d’une étrangeté qui défient souvent l’imagination. Les trous noirs, en particulier, continuent d’être au centre de nombreuses recherches et découvertes.

-

A. Le Réveil Spectaculaire d’un Trou Noir Géant : « Ansky » (SDSS1335+0728)

Un événement cosmique remarquable a capté l’attention des astronomes : le réveil soudain d’un trou noir supermassif. Situé au cœur de la galaxie SDSS1335+0728, à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre, ce trou noir, qui était resté dormant pendant des décennies, s’est brusquement « allumé » à la fin de l’année 2019. Il est ainsi devenu un noyau galactique actif (AGN), surnommé « Ansky » par les chercheurs.18

Ce qui rend ce réveil particulièrement intéressant, c’est qu’Ansky a commencé à produire des flashs de rayons X récurrents, un phénomène connu sous le nom d’éruption quasi-périodique (QPE). C’est la première fois que des QPE sont observées chez un trou noir qui semble sortir d’une longue période d’inactivité.18 Les mécanismes exacts à l’origine des QPE sont encore mal compris. Les théories actuelles évoquent des interactions entre un objet de plus petite taille (comme une étoile ou un autre trou noir plus petit) et le disque d’accrétion de matière qui entoure le trou noir supermassif, ou bien des instabilités au sein même de ce disque.18 Les caractéristiques des éruptions d’Ansky pourraient d’ailleurs remettre en question l’idée que les QPE résultent systématiquement de la capture de petits objets célestes par le trou noir.18 L’étude de ce phénomène est une entreprise collaborative, mobilisant plusieurs observatoires spatiaux, notamment XMM-Newton de l’ESA, et NICER, Chandra et Swift de la NASA, qui observent ce réveil en temps réel.18

Le cas d’Ansky illustre la nature dynamique et parfois imprévisible des noyaux galactiques actifs. Leur capacité à « s’allumer » et « s’éteindre » a des implications majeures pour l’évolution des galaxies qui les abritent, car le rayonnement intense et les jets de matière émis par les AGN peuvent influencer de manière significative la formation d’étoiles au sein de la galaxie. Les QPE, surtout lorsqu’elles sont observées dans un contexte de « réveil » comme celui d’Ansky, offrent une opportunité unique de sonder les conditions physiques extrêmes qui règnent à proximité immédiate des trous noirs supermassifs et de tester les théories sur l’accrétion de matière et les interactions dynamiques dans ces environnements.

-

B. Le Mystère d’ASKAP J1832-0911 : Un Objet Céleste aux Signaux Métronomiques

Une autre énigme cosmique a récemment émergé avec la découverte d’ASKAP J1832-0911. Cet objet céleste non identifié, situé à environ 15 000 années-lumière de nous, émet des sursauts d’ondes radio et de rayons X d’une durée de deux minutes, se répétant avec une régularité métronomique toutes les 44 minutes.21 Cette périodicité et cette synchronisation entre les émissions radio et X sont qualifiées de « jamais vues » par les astronomes. L’objet a été détecté grâce aux observations combinées du radiotélescope ASKAP en Australie et de l’observatoire spatial Chandra de la NASA.

ASKAP J1832-0911 a été classé comme un transitoire à longue période (LPT), une catégorie d’objets astrophysiques extrêmement rares dont les impulsions durent de quelques minutes à plusieurs heures, ce qui défie les modèles actuels de la physique stellaire.22 Il s’agit du premier LPT pour lequel des émissions de rayons X synchronisées avec les impulsions radio ont été détectées.

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer la nature de cet objet. Il pourrait s’agir d’un magnétar, le vestige ultra-magnétique d’une étoile massive morte, ou bien d’un système binaire composé d’une naine blanche fortement magnétisée et d’une étoile compagnon.22 Cependant, aucune de ces hypothèses ne parvient à expliquer complètement l’ensemble des observations. Cette découverte pourrait donc indiquer l’existence d’une physique encore inconnue ou ouvrir de nouvelles perspectives sur l’évolution stellaire.

L’existence d’objets comme ASKAP J1832-0911 démontre que notre inventaire des phénomènes cosmiques est loin d’être exhaustif. Les nouveaux instruments et les vastes campagnes d’observation systématique du ciel ouvrent la voie à la détection d’objets aux comportements inédits. La détection simultanée d’émissions en ondes radio et en rayons X 23 s’avère être une « piste précieuse » pour décrypter ce type de mystère. Cela souligne l’importance cruciale de coordonner les observations à travers l’ensemble du spectre électromagnétique pour élucider les énigmes astrophysiques les plus complexes, car la coïncidence temporelle et spectrale des signaux impose des contraintes beaucoup plus fortes sur les modèles physiques possibles.

-

C. Autres Phénomènes Liés aux Trous Noirs et Hautes Énergies

Le domaine des hautes énergies en astrophysique reste foisonnant. Le télescope spatial James Webb a récemment permis de découvrir une nouvelle population de trous noirs supermassifs 21, ce qui enrichit notre compréhension de leur formation et de leur distribution dans l’Univers jeune.

Sur le plan théorique, de nouvelles idées émergent, comme la possibilité de trous noirs dépourvus de singularité centrale, ce point de densité infinie prédit par la relativité générale. Si de telles théories étaient confirmées, cela pourrait marquer une « nouvelle ère en astrophysique » 21, en résolvant certains paradoxes liés aux singularités.

Les événements de disruption stellaire (TDE), au cours desquels une étoile s’approchant trop près d’un trou noir supermassif est déchiquetée par ses forces de marée, continuent également d’être étudiés. Ces événements cataclysmiques produisent un intense flash de rayonnement qui peut être observé à des distances cosmologiques.26 Il est intéressant de noter que certaines théories établissent un lien entre les TDE et les éruptions quasi-périodiques (QPE) observées dans des noyaux galactiques actifs.20

Ces avancées, qu’elles soient observationnelles comme la découverte de nouvelles populations de trous noirs, ou théoriques comme la remise en question des singularités, se stimulent mutuellement. Elles repoussent constamment les limites de notre compréhension de la gravité et du comportement de la matière dans les conditions les plus extrêmes de l’Univers.

IV. Dynamique Galactique et Évolution Stellaire

L’étude de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles, ainsi que de la structure, de la dynamique et de l’évolution des galaxies, constitue un pan majeur de l’astrophysique moderne.

-

A. La Mission Gaia Découvre « Ophion » : Une Étrange Famille d’Étoiles en Fuite

La mission Gaia de l’ESA, dédiée à la cartographie tridimensionnelle de notre galaxie, la Voie Lactée, a récemment mis au jour une structure stellaire pour le moins inhabituelle. Baptisée Ophion, il s’agit d’une famille de plus de 1000 jeunes étoiles, âgées de moins de 20 millions d’années, qui se dispersent d’une manière « totalement désordonnée et non coordonnée » et à une vitesse record.28 Ce comportement est en contradiction flagrante avec celui attendu pour un amas stellaire de cette taille, qui devrait normalement rester gravitationnellement lié pendant bien plus longtemps.

Ophion, situé à environ 650 années-lumière de la Terre, est donc destiné à se désintégrer bien plus rapidement que les amas stellaires typiques. Les causes exactes de cette dispersion chaotique et précoce demeurent incertaines.28 Plusieurs hypothèses sont à l’étude. Des explosions de supernovae massives survenues dans le voisinage de l’amas par le passé, ou des interactions gravitationnelles avec d’autres amas stellaires massifs proches, pourraient avoir « balayé » une grande partie du gaz originel d’Ophion et ainsi accéléré le mouvement de ses étoiles.28 La perte de cette masse gazeuse aurait considérablement affaibli l’emprise gravitationnelle de l’amas sur ses propres étoiles, facilitant leur fuite.32

La découverte d’Ophion a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un nouveau modèle d’analyse de données, baptisé Gaia Net, appliqué aux vastes ensembles de données spectroscopiques collectées par Gaia.28 Il est souligné que les méthodes traditionnelles de détection d’amas, qui reposent sur la recherche d’un mouvement cohérent des étoiles, auraient très probablement manqué une structure aussi atypique qu’Ophion.

Le cas d’Ophion suggère que les mécanismes de dispersion des amas stellaires sont plus diversifiés qu’on ne le pensait. Alors que les modèles classiques invoquent une relaxation dynamique interne lente ou les effets graduels des marées galactiques 32, Ophion pointe vers des mécanismes perturbateurs potentiellement beaucoup plus violents ou efficaces. Cela implique que notre compréhension de la survie et de la dissolution des jeunes amas stellaires doit intégrer une plus grande variété de scénarios, y compris des perturbations rapides et intenses. La capacité de Gaia à mesurer avec une précision inégalée les positions, les vitesses et les propriétés de milliards d’étoiles, combinée à de nouvelles techniques d’analyse de données, permet de découvrir des structures et des comportements stellaires qui étaient auparavant invisibles, remettant ainsi en question les méthodes de classification et les modèles établis.

-

B. Lumière sur les Sursauts Gamma : La Mission Collaborative SVOM

Les sursauts gamma (GRB) sont les explosions les plus puissantes et les plus lumineuses de l’Univers depuis le Big Bang. Ils sont associés à des événements cataclysmiques, tels que l’effondrement d’étoiles extrêmement massives ou la fusion d’objets compacts comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Pour mieux comprendre ces phénomènes extrêmes, la mission SVOM (Space Variable Objects Monitor) a été développée. Il s’agit d’une collaboration ambitieuse entre la France (CNES) et la Chine (CNSA), lancée avec succès en juin 2024.34

Le satellite SVOM est équipé de quatre instruments scientifiques, dont deux ont été conçus et construits en France : ECLAIRs et MXT.34 ECLAIRs est une caméra à large champ sensible aux rayons X durs et aux rayons gamma (de 4 keV à 250 keV), dont le rôle est de détecter et de localiser rapidement les sursauts gamma avec une précision de quelques minutes d’arc.36 Une fois un sursaut détecté par ECLAIRs, le télescope à microcanaux X (MXT) prend le relais pour observer l’émission rémanente du sursaut dans le domaine des rayons X mous (de 0.2 à 10 keV). Le MXT peut affiner la localisation du sursaut à moins d’une minute d’arc, voire à environ 20 secondes d’arc pour les sources les plus brillantes.36

Une caractéristique essentielle de la mission SVOM est sa synergie entre les observations spatiales et les suivis au sol. Dès qu’un sursaut est détecté, des alertes sont transmises aux observatoires terrestres en moins d’une minute.34 Cette réactivité permet de mobiliser rapidement de grands télescopes au sol pour observer l’événement dans d’autres longueurs d’onde (visible, infrarouge, radio) et ainsi obtenir une image la plus complète possible du phénomène. Les objectifs scientifiques de SVOM sont multiples : élucider l’origine et la physique des différents types de sursauts gamma, et utiliser la lumière de ces événements lointains comme des sondes pour étudier l’Univers jeune, y compris la formation des premières étoiles et galaxies.34

Le succès de missions comme SVOM repose sur leur capacité à détecter rapidement des événements fugaces et à alerter un réseau mondial d’observatoires. Cette approche est emblématique d’une tendance plus large en astronomie transitoire, qui inclut également l’étude des ondes gravitationnelles et des neutrinos, où la rapidité de réaction et la coordination multi-messagers et multi-longueurs d’onde sont cruciales pour maximiser le retour scientifique.

V. L’Observatoire Permanent : Nouvelles des Lignes de Front de la Recherche Astronomique

L’avancée de nos connaissances en astrophysique repose sur un flux continu de données et de résultats provenant d’une multitude de sources, des grandes agences spatiales aux observatoires terrestres, en passant par la communauté scientifique elle-même via les plateformes de pré-publication.

-

A. Actualités des Grandes Agences Spatiales (ESA, NASA, CNES)

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) continue de jouer un rôle de premier plan. Parmi ses faits marquants récents, on note le suivi du réveil du trou noir géant « Ansky » 17, les investigations du télescope spatial Hubble sur le lieu de naissance d’un magnétar, la détection par le JWST d’indices de la présence d’un trou noir au cœur de la galaxie M82, la célébration des 35 ans en orbite de Hubble, la découverte par la mission Gaia de l’étonnante famille d’étoiles Ophion, et les nouvelles révélations du JWST sur les aurores de Jupiter ainsi que des prévisions météorologiques pour Titan.17 La newsletter « Sci News » de l’ESA 17 constitue une source d’information régulière sur les appels à propositions, les bourses de recherche et les mises à jour des différentes missions scientifiques.

De son côté, la NASA continue d’exploiter avec succès le télescope spatial James Webb, qui fournit des données cruciales sur l’Univers jeune et la formation des premières galaxies.3 Les missions d’exploration du Système Solaire de l’agence américaine, qu’il s’agisse de l’étude de Mars ou de la caractérisation des exoplanètes, livrent également un flux constant de découvertes.3 L’archive MAST (Mikulski Archive for Space Telescopes) reste une ressource inestimable pour la communauté astronomique mondiale, hébergeant les données de missions emblématiques comme Hubble, Webb, TESS, et se préparant déjà à accueillir les futures données du Nancy Grace Roman Space Telescope.38

Le Centre National d’Études Spatiales (CNES) français est également très actif, avec une implication majeure dans la mission franco-chinoise SVOM dédiée à l’étude des sursauts gamma.34 Les actualités du CNES couvrent un large éventail de domaines, incluant le transport spatial, l’observation de la Terre, les applications de défense, la culture scientifique liée à l’espace, et des projets de physique fondamentale comme l’horloge atomique PHARAO.40 Récemment, François Jacq a été nommé à la tête du CNES.8

Ces exemples illustrent une tendance de fond : les grandes découvertes en astrophysique proviennent de plus en plus souvent de la combinaison de données issues de multiples missions, parfois opérées par différentes agences (comme l’étude coordonnée d’Ansky 18), et de l’exploitation à long terme des vastes archives de données.38 Cela souligne la valeur croissante de la science ouverte et de la collaboration internationale pour faire progresser notre connaissance de l’Univers.

-

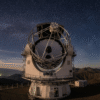

B. Premières Lumières et Nouvelles Découvertes des Télescopes au Sol

Les observatoires terrestres ne sont pas en reste et continuent de repousser les limites de l’observation astronomique. Le projet Square Kilometre Array (SKA), un futur réseau de radiotélescopes géant réparti sur deux continents, a récemment franchi une étape importante. Les premières images tests obtenues avec le télescope basse fréquence SKA-Low, situé en Australie et utilisant actuellement moins de 1% du nombre total d’antennes prévu, ont déjà révélé 85 galaxies lointaines.41 Bien que préliminaires, ces résultats démontrent la viabilité du système complexe du SKA et donnent un avant-goût de l’énorme potentiel scientifique de l’observatoire complet, qui sondera l’Univers primitif, l’énergie noire et les champs magnétiques cosmiques avec une sensibilité inégalée.

Le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire Européen Austral (ESO), au Chili, continue également de produire des résultats spectaculaires. Récemment, des astronomes ont probablement identifié le site de formation d’une nouvelle planète, vraisemblablement un géant gazeux, autour de la jeune étoile RIK-113 (également connue sous le nom de 2MASS1612). Cette découverte a été rendue possible grâce à l’imagerie détaillée d’un disque protoplanétaire particulièrement structuré autour de l’étoile.43 Des observations de suivi avec le télescope spatial James Webb sont d’ores et déjà programmées pour tenter de confirmer et de caractériser cette jeune planète en formation. Parallèlement, l’ESO Science Archive Facility continue de mettre à disposition de la communauté scientifique de nouvelles données traitées issues des instruments du VLT, comme celles de CRIRES+ et NIRPS.45

Ces avancées illustrent l’entrée de l’astronomie terrestre dans l’ère des « Big Data ». Des projets comme le SKA et les instruments de pointe du VLT génèrent des volumes de données sans précédent. Cela nécessite des progrès non seulement au niveau du matériel d’observation, mais aussi en matière de logiciels, d’algorithmes de traitement de données (y compris ceux basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, comme mentionné dans les recherches sur la détection d’anomalies 46 ou la préparation du relevé LSST 47), ainsi que des infrastructures robustes pour l’archivage et la diffusion de ces précieuses informations.

-

C. Le Pouls de la Recherche : Faits Marquants des Pré-publications arXiv

La plateforme de pré-publication arXiv, et en particulier sa section dédiée à l’astrophysique (astro-ph), est un baromètre essentiel de l’activité de recherche au quotidien.48 Chaque jour, de nouvelles études y sont déposées, couvrant l’ensemble du spectre de la discipline, de la cosmologie et l’étude de l’Univers primordial aux exoplanètes, en passant par les phénomènes de haute énergie et la physique stellaire. Les soumissions récentes, par exemple celles du 10 juin 2025, abordent des sujets aussi variés que l’évaporation atmosphérique des exoplanètes de type sous-Neptune, l’étude des neutrinos, ou encore la distribution des systèmes d’étoiles binaires jeunes de type T Tauri.48

Une tendance notable qui se dégage de l’analyse des pré-publications (même si les exemples spécifiques ne sont pas toujours datés du jour même) est l’utilisation croissante de méthodes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour explorer les vastes archives de données astronomiques. Des chercheurs développent et appliquent des algorithmes pour rechercher des anomalies, des objets rares ou des événements transitoires dans des ensembles de données massifs, comme ceux du Hubble Legacy Archive 46, ou pour préparer l’analyse des flux de données qui seront générés par les futurs grands relevés du ciel, tel que le Legacy Survey of Space and Time (LSST) de l’Observatoire Vera C. Rubin.47

L’existence et l’utilisation intensive d’arXiv illustrent l’accélération du cycle de la recherche scientifique et l’importance croissante de la science ouverte. La disponibilité quasi immédiate des travaux de recherche, avant même leur validation par le processus d’évaluation par les pairs, permet aux scientifiques du monde entier d’en prendre connaissance rapidement, de s’appuyer sur les résultats les plus récents et potentiellement d’accélérer les progrès dans certains domaines. Parallèlement, l’omniprésence de l’IA et de l’apprentissage automatique comme outils d’analyse témoigne d’une adaptation nécessaire face à la taille et à la complexité des données astronomiques modernes et futures. Ces techniques deviennent indispensables pour extraire des informations significatives et maximiser le retour scientifique des coûteux instruments d’observation.

VI. L’Horizon : Futures Missions et Prochaines Étapes en Astrophysique

L’astrophysique est une science résolument tournée vers l’avenir, avec des projets ambitieux en cours de développement et une feuille de route claire pour les décennies à venir, guidée par des priorités scientifiques identifiées par la communauté.

-

A. Vision pour la Prochaine Décennie : Le Rapport Décennal Astro2020

Aux États-Unis, le rapport décennal « Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s » (communément appelé Astro2020) sert de guide stratégique pour les investissements futurs dans la discipline. Ce rapport, fruit d’une vaste consultation de la communauté scientifique, identifie trois thèmes scientifiques majeurs pour la prochaine décennie : la recherche et la caractérisation de planètes semblables à la Terre autour d’autres étoiles, l’étude des processus physiques les plus énergétiques de l’Univers (tels que ceux associés aux trous noirs et aux étoiles à neutrons), et la compréhension de l’émergence et de l’évolution des galaxies depuis l’aube cosmique jusqu’à nos jours.50

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Astro2020 recommande plusieurs missions et projets phares. Pour la NASA, la priorité est donnée à un nouveau programme de « Grands Observatoires » spatiaux. Le premier de cette lignée serait l’Observatoire des Mondes Habitables (Habitable Worlds Observatory – HWO), un grand télescope spatial opérant dans l’ultraviolet, le visible et l’infrarouge, conçu pour rechercher des biosignatures dans les atmosphères d’exoplanètes potentiellement habitables.51 Pour les observatoires au sol, la National Science Foundation (NSF) est encouragée à participer au projet de télescope géant américain (US Extremely Large Telescope – US-ELT), qui donnerait aux astronomes américains accès à de puissants instruments optiques et infrarouges dans les deux hémisphères. Le rapport soutient également fortement le développement du Next Generation Very Large Array (ngVLA), un radiotélescope de nouvelle génération, et de l’expérience Cosmic Microwave Background Stage 4 (CMB-S4), destinée à sonder avec une précision inégalée le fond diffus cosmologique, la première lumière de l’Univers.51

Il est important de noter qu’Astro2020 ne se contente pas de lister des projets d’envergure. Le rapport insiste également sur la nécessité de maintenir un équilibre avec les programmes de recherche à plus petite échelle, et souligne l’importance cruciale de soutenir les chercheurs eux-mêmes, ainsi que de promouvoir la diversité, l’inclusion et l’éducation au sein de la profession.50 Cette double focalisation sur les grands instruments et sur le soutien à la base scientifique vise à assurer une progression durable et équilibrée de la discipline, en évitant que les grands projets n’assèchent les ressources nécessaires à d’autres recherches vitales et à la formation de la prochaine génération d’astrophysiciens.

-

B. Prochains Rendez-vous et Jalons Importants

L’agenda astrophysique des prochains mois et années est riche en événements, conférences et jalons importants pour la communauté scientifique.

Les conférences scientifiques majeures constituent des moments privilégiés pour la diffusion des derniers résultats et pour les échanges entre chercheurs. La 246ème réunion de l’American Astronomical Society (AAS), qui se tient en juin 2025 à Anchorage, en Alaska, verra des sessions dédiées à la polarimétrie X des noyaux galactiques actifs avec l’observatoire IXPE, à l’éducation et à l’engagement du public, aux éclipses solaires, ainsi qu’aux premières recherches menées avec les données de l’Observatoire Vera C. Rubin.52 C’est également lors de cette conférence que sont présentées les découvertes du JWST sur le rôle des petites galaxies dans la réionisation cosmique.3 Simultanément, la réunion annuelle de la European Astronomical Society (EAS) se déroulera du 23 au 27 juin 2025 à Cork, en Irlande, avec un programme interactif incluant des sessions sur les missions de l’ESA et l’utilisation des archives scientifiques de l’agence.54 D’autres ateliers et conférences spécialisés sont également prévus, comme ceux sur les éruptions quasi-périodiques en rayons X (juin 2025, Madrid), sur l’apprentissage automatique en héliophysique (septembre 2025, Madrid), ou encore la conférence internationale XRISM 2025 (octobre 2025, Kyoto).17

Les prix et distinctions viennent récompenser les contributions exceptionnelles à la discipline. Le prestigieux Prix Gruber de Cosmologie pour l’année 2025 a été décerné conjointement à Ryan Cooke et Max Pettini pour leurs travaux pionniers qui ont permis d’amener la mesure des abondances des éléments légers issus de la nucléosynthèse primordiale (Big Bang Nucleosynthesis – BBN) dans le domaine de la cosmologie de précision.56

L’implication du public dans la recherche astrophysique se poursuit activement grâce aux projets de science citoyenne, notamment via la plateforme Zooniverse. Des projets tels que « Cosmic Collisions » (qui invite les citoyens à rechercher des fusions de galaxies dans les images du JWST), « Planet Hunters NGTS » (chasse aux exoplanètes), « Exoasteroids » (recherche d’astéroïdes autour d’étoiles mortes), ou « Radio Galaxy Zoo: EMU » (identification de radiogalaxies) permettent à des milliers de volontaires de contribuer concrètement à l’analyse de vastes ensembles de données.58 Le blog de Zooniverse relaie régulièrement les actualités de ces projets, y compris des résultats récents liés à la publication des premières données de la mission Euclid de l’ESA.59

Le tableau suivant récapitule quelques-uns des jalons clés attendus dans les prochaines années :

Tableau : Calendrier des Événements et Jalons Clés en Astrophysique (Fin 2025 – 2027)

| Événement/Jalon | Date Prévue/Période | Agence/Organisation Principale | Importance/À Surveiller |

| Cycle 2 Guest Observer XMM-Newton | Nov 2025 – Mai 2026 | ESA | Nouvelles observations de l’univers en rayons X, études d’objets variables et de phénomènes énergétiques. |

| Cycle d’observation Cheops | Oct 2025 – Sept 2026 | ESA | Caractérisation continue d’exoplanètes connues, recherche de nouvelles découvertes. |

| Conférence Internationale XRISM 2025 | Octobre 2025 | JAXA/NASA/ESA | Premiers résultats scientifiques majeurs du nouveau télescope spatial X à haute résolution spectroscopique. |

| Arrivée de Tianwen-2 à Kamo’oalewa | Juillet 2026 | CNSA | Début de l’étude in situ et préparation de la collecte d’échantillons de cet astéroïde quasi-lune. |

| Lancement prévu du Nancy Grace Roman Space Telescope | 2027 (date à préciser) | NASA | Nouvel observatoire spatial à grand champ pour sonder l’énergie noire, les exoplanètes et l’astrophysique infrarouge. |

| Retour des échantillons de Tianwen-2 sur Terre | Fin 2027 | CNSA | Analyse en laboratoire des premiers échantillons de Kamo’oalewa, potentiellement un fragment de la Lune. |

Cet écosystème de recherche, composé de grandes missions, de conférences dynamiques, de reconnaissances de l'excellence et d'une participation citoyenne active, est essentiel à la vitalité et au progrès de l'astrophysique. Chaque composante joue un rôle distinct mais complémentaire dans l'avancement et la diffusion des connaissances sur l'Univers.

Sources Principales

Conclusion : Regard Continu vers les Étoiles

L’actualité astrophysique de ces derniers jours, telle que reflétée dans cette veille, témoigne d’un domaine scientifique en constante ébullition. Des fenêtres inédites s’ouvrent sur l’Univers jeune grâce à la puissance du JWST, révélant le rôle crucial de petites galaxies dans la réionisation cosmique. Notre propre Système Solaire continue de nous surprendre, avec les premières images des pôles solaires par Solar Orbiter et les ambitions audacieuses de la mission Tianwen-2 vers un astéroïde et une comète. Les mystères des trous noirs s’épaississent avec le réveil d’Ansky et l’énigme des signaux métronomiques d’ASKAP J1832-0911, tandis que la mission Gaia nous force à reconsidérer la dynamique des familles d’étoiles avec la découverte d’Ophion.

La quête de compréhension de l’Univers est un effort collectif et continu. Chaque nouvelle donnée, chaque observation inattendue, chaque développement théorique contribue à affiner notre vision du cosmos. Les instruments de nouvelle génération, qu’ils soient spatiaux ou terrestres, promettent une avalanche de découvertes dans les années à venir, alimentant sans cesse notre fascination pour les étoiles et les galaxies qui nous entourent. Il est donc essentiel de rester à l’écoute, car l’Univers n’a pas fini de nous livrer ses secrets.

Sources

Écrit par: La rédaction

Articles similaires

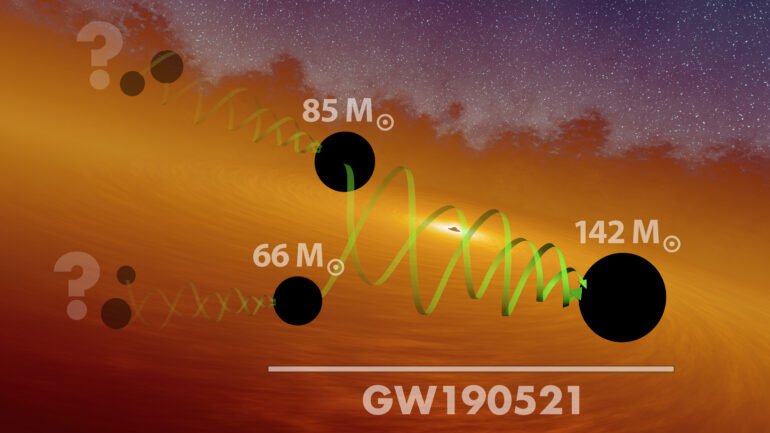

GW190521 – Gigantesque Fusion de deux « Super Massive Black Hole »

today17 juillet 2025 31 1

Rechercher

Big Bang Radio

ça vient de passer sur Big Bang Radio

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Articles Récents

Parker Solar dans la Proche Banlieue du Soleil

Naissance Et Mort d’Un Trou Noir

Les Yeux de la Terre, une Histoire de Télescopes

GW190521 – Gigantesque Fusion de deux « Super Massive Black Hole »

Le Boson de Higgs : Une Clé de l’Univers ?

Les Sept Piliers de l’Univers Quantique

Le Soleil – Portrait Intime de Notre Étoile