- play_arrow

Big Bang Radio Le Son De La Terre

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff  Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs

Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs

Le Système Solaire : Un Voyage de la Genèse aux Confins Glacés

Le Système Solaire, notre demeure cosmique, est un ensemble complexe et fascinant d’objets célestes liés gravitationnellement à une étoile centrale, le Soleil.1 Situé dans une région relativement calme d’un bras spiral mineur de notre galaxie, la Voie Lactée, nommé le bras d’Orion, notre système n’est qu’un parmi des centaines de milliards d’autres au sein de cette immense cité stellaire.3 Ce rapport propose un voyage exhaustif à travers le temps et l’espace, depuis la naissance ardente de notre étoile jusqu’aux frontières glacées et énigmatiques de son influence. Nous explorerons l’origine, l’évolution et les caractéristiques de chaque monde, révélant l’architecture grandiose et l’histoire dynamique de notre voisinage planétaire.

Genèse d’un Système Stellaire : De la Nébuleuse au Soleil

L’histoire de notre Système Solaire est une épopée de création, de violence et d’ordre émergeant du chaos. Elle commence il y a environ 4,6 milliards d’années, avec l’effondrement d’un fragment d’un immense nuage de gaz et de poussière.1

L’Hypothèse Nébulaire : La Naissance

Le point de départ de notre système est un vaste et froid nuage moléculaire, une nébuleuse composée principalement d’hydrogène, d’hélium et de traces de poussières et d’éléments plus lourds.1 Ces nébuleuses, telles que les célèbres nébuleuses d’Orion ou de la Carène, sont de véritables « pépinières d’étoiles » où la matière première de nouveaux mondes attend une étincelle pour s’animer.1

Pour notre système, cet événement déclencheur fut l’effondrement gravitationnel du nuage. Ce processus a probablement été initié par une perturbation externe, comme l’onde de choc d’une supernova (l’explosion d’une étoile massive en fin de vie) ou les vents puissants émis par une étoile massive voisine.8 Cette hypothèse est fortement étayée par l’analyse des météorites, qui sont des fossiles de cette époque primordiale. La présence d’isotopes radioactifs à courte durée de vie, comme le fer-60 et l’aluminium-26, ne peut s’expliquer que par un « ensemencement » récent de notre nuage par les débris d’une ou plusieurs étoiles massives proches, qui auraient explosé peu de temps avant la formation du Soleil.7 Cela révèle un fait fondamental : notre Soleil n’est pas une étoile de première génération. Il est une étoile de « Population I », jeune et riche en « métaux » (terme astronomique pour tous les éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium), née des cendres d’étoiles qui l’ont précédé.10 Notre existence même est le fruit d’un long cycle de recyclage cosmique.

Sous l’effet de sa propre gravité, le nuage a commencé à se contracter. En vertu de la loi de conservation du moment angulaire, tout comme un patineur qui accélère sa rotation en ramenant ses bras, le nuage en contraction a tourné de plus en plus vite. Cette rotation rapide l’a empêché de s’effondrer en un seul point, l’aplatissant plutôt en une structure en forme de disque : la nébuleuse solaire, ou disque protoplanétaire.6 Cette théorie, initialement proposée par Emmanuel Kant et Pierre-Simon de Laplace au XVIIIe siècle, reste la pierre angulaire de notre compréhension de la formation planétaire.11

L’Allumage de notre Étoile : Le Proto-Soleil

Au centre de ce disque tourbillonnant, la matière s’est accumulée par un processus d’accrétion, formant une sphère de plus en plus dense et chaude : le proto-Soleil.6 La pression et la température en son cœur ont grimpé de manière vertigineuse, jusqu’à atteindre le seuil critique d’environ 10 millions de degrés Celsius.6

À cette température extrême, un phénomène nouveau et fondamental s’est produit : la fusion thermonucléaire. Les noyaux d’hydrogène, l’élément le plus abondant, ont commencé à fusionner pour former des noyaux d’hélium, libérant une quantité d’énergie colossale conformément à l’équation d’Einstein, E=mc2.1 Cette libération d’énergie a généré une pression de radiation vers l’extérieur, stoppant l’effondrement gravitationnel et stabilisant l’astre. Le Soleil était né, s’allumant pour la première fois et concentrant plus de 99,8 % de toute la masse du système naissant.1

Cet allumage a eu une conséquence capitale pour l’architecture du système. Le jeune Soleil a émis de puissants vents stellaires qui ont balayé le disque protoplanétaire. Ces vents ont repoussé les éléments les plus légers et volatils, comme l’hydrogène et l’hélium, vers les régions extérieures, plus froides. En revanche, les éléments plus lourds et réfractaires, comme les silicates (roches) et les métaux, ont pu résister à ce souffle et sont restés dans les régions internes, plus chaudes.1 Ce tri des matériaux est la raison fondamentale pour laquelle notre système présente une dichotomie claire : des planètes rocheuses et denses près du Soleil, et des géantes gazeuses et glacées plus loin.

Le Cycle de Vie du Soleil : Passé, Présent et Futur

Le Soleil est aujourd’hui une étoile naine jaune de type spectral G2V, un astre d’une remarquable stabilité.10 Âgé d’environ 4,6 milliards d’années, il se trouve à peu près à la moitié de sa vie sur la « séquence principale », la phase la plus longue et la plus stable de la vie d’une étoile.8 Durant cette phase, il est en équilibre hydrostatique : la force de gravité qui tend à le comprimer est parfaitement contrebalancée par la pression de radiation issue des réactions de fusion en son cœur.9 Chaque seconde, environ 620 millions de tonnes d’hydrogène sont converties en 615,7 millions de tonnes d’hélium. La différence de masse, environ 4,3 millions de tonnes, est transformée en une énergie lumineuse prodigieuse qui baigne tout le Système Solaire.8

Cependant, cette stabilité n’est pas éternelle. Dans environ 5 milliards d’années, le carburant d’hydrogène au cœur du Soleil sera épuisé.1 Privé de sa source d’énergie centrale, le cœur se contractera sous sa propre gravité, s’échauffant encore plus. Cette chaleur intense enflammera alors la fusion de l’hydrogène dans une coquille entourant le cœur inerte. Ce processus provoquera une expansion spectaculaire des couches externes de l’étoile : le Soleil deviendra une

géante rouge.10 Son diamètre augmentera au point d’engloutir les orbites de Mercure, Vénus et très probablement la Terre, transformant notre monde en un globe calciné.5

Après cette phase cataclysmique, le destin du Soleil est scellé. N’étant pas assez massif pour exploser en supernova, il connaîtra une fin plus « paisible ».5 Il expulsera ses couches externes gazeuses dans l’espace, créant une structure magnifique et éphémère appelée

nébuleuse planétaire, semblable à la nébuleuse de la Lyre ou à celle de l’Œil de Chat.5 Au centre de cette nébuleuse restera le cœur de l’étoile, un cadavre stellaire extrêmement dense et chaud appelé

naine blanche. Dépourvue de toute source d’énergie, cette naine blanche se refroidira inexorablement pendant des milliards et des milliards d’années, jusqu’à devenir une naine noire, froide et invisible, se perdant dans l’obscurité de l’espace.13

Le Système Solaire Interne : Les Mondes Telluriques

Les quatre planètes les plus proches du Soleil forment une famille distincte : les planètes telluriques. Leur nom vient du latin tellus, qui signifie « sol », car elles sont caractérisées par une surface solide. Elles sont relativement petites, denses, et possèdent une structure interne différenciée en trois couches : un noyau métallique (principalement du fer), un manteau rocheux (silicates) et une croûte solide.17 Leur histoire et leurs caractéristiques actuelles sont largement dictées par leur masse et leur distance au Soleil, créant une fascinante diversité de mondes.

Mercure : La Sentinelle Calcinée

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite du Système Solaire, à peine plus grande que notre Lune.20 Sa surface, criblée de cratères d’impact, témoigne d’un passé violent et de l’absence quasi totale d’érosion ou d’activité géologique pour effacer ces cicatrices millénaires. Son trait le plus distinctif est son extrême contraste thermique. En raison de son exosphère quasi inexistante, incapable de retenir la chaleur, la température à sa surface plonge à -180°C pendant la longue nuit mercurienne, pour remonter à plus de 430°C sous le Soleil de midi.21 C’est l’amplitude thermique la plus importante de tout le Système Solaire.

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 0.387 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 4 879.4 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~15 329 | Calculé |

Masse (kg) | 3.301×1023 | 20 |

Composition (Type) | Tellurique / Rocheuse | 17 |

Atmosphère | Exosphère (Oxygène, Sodium, Hydrogène, Hélium) | 20 |

Températures de Surface (°C) | -180 à +430 / Moyenne : 167 | 20 |

Période de Rotation Sidérale | 58.65 jours terrestres | 20 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 10.892 | 25 |

Période Orbitale | 88 jours terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 47.36 | 20 |

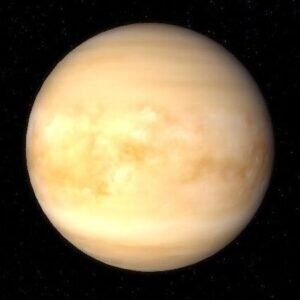

Vénus : L’Enfer sous les Nuages

Souvent surnommée la « jumelle de la Terre » en raison de sa taille et de sa masse similaires, Vénus est en réalité un monde infernal.21 Elle est enveloppée d’une atmosphère écrasante, 92 fois plus dense que celle de la Terre, et composée à plus de 96 % de dioxyde de carbone (CO2), un puissant gaz à effet de serre.17 Cette atmosphère a piégé la chaleur solaire dans un effet de serre galopant et irréversible, portant la température de surface à une moyenne de 464°C, capable de faire fondre le plomb.17 Vénus est ainsi la planète la plus chaude du système, surpassant même Mercure. Une autre de ses étrangetés est sa rotation, qui est extrêmement lente (un jour vénusien est plus long qu’une année vénusienne) et rétrograde, c’est-à-dire qu’elle tourne sur elle-même dans le sens inverse de la plupart des autres planètes.19

Souvent surnommée la « jumelle de la Terre » en raison de sa taille et de sa masse similaires, Vénus est en réalité un monde infernal.21 Elle est enveloppée d’une atmosphère écrasante, 92 fois plus dense que celle de la Terre, et composée à plus de 96 % de dioxyde de carbone (CO2), un puissant gaz à effet de serre.17 Cette atmosphère a piégé la chaleur solaire dans un effet de serre galopant et irréversible, portant la température de surface à une moyenne de 464°C, capable de faire fondre le plomb.17 Vénus est ainsi la planète la plus chaude du système, surpassant même Mercure. Une autre de ses étrangetés est sa rotation, qui est extrêmement lente (un jour vénusien est plus long qu’une année vénusienne) et rétrograde, c’est-à-dire qu’elle tourne sur elle-même dans le sens inverse de la plupart des autres planètes.19

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 0.723 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 12 103.6 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~38 025 | Calculé |

Masse (kg) | 4.867×1024 | 20 |

Composition (Type) | Tellurique / Rocheuse | 17 |

Atmosphère | 96.5% Dioxyde de Carbone (CO2), 3.5% Azote (N2) | 17 |

Températures de Surface (°C) | Moyenne : 464 | 20 |

Période de Rotation Sidérale | -243.02 jours (rétrograde) | 19 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 6.52 | |

Période Orbitale | 225 jours terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 35.02 | 20 |

La Terre : L’Oasis de Vie

La Terre est, à ce jour, le seul endroit de l’Univers où nous savons avec certitude que la vie existe.3 Cette singularité est le résultat d’une combinaison de facteurs exceptionnels. Elle orbite dans la « zone habitable » du Soleil, une région où les températures permettent à l’eau d’exister à l’état liquide, ce qui est le cas sur 71 % de sa surface.17 Son atmosphère, riche en azote et en oxygène, la protège des radiations nocives et modère son climat.17 Elle possède une tectonique des plaques active, qui recycle les matériaux de la croûte et régule le cycle du carbone, ainsi qu’un champ magnétique puissant qui la protège des vents solaires. Sa Lune, exceptionnellement grande par rapport à sa planète, stabilise l’axe de rotation terrestre, évitant des variations climatiques extrêmes. La théorie dominante suggère que la Lune s’est formée suite à un impact cataclysmique entre la jeune Terre et un corps de la taille de Mars, baptisé Théia.1

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 1.00 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 12 756 | 22 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~40 075 | Calculé |

Masse (kg) | 5.972×1024 | 20 |

Composition (Type) | Tellurique / Rocheuse | 17 |

Atmosphère | 78% Azote (N2), 21% Oxygène (O2), 0.9% Argon (Ar) | 17 |

Températures de Surface (°C) | -88 à +58 / Moyenne : 15 | 20 |

Période de Rotation Sidérale | 23h 56min | 20 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | ~1 670 | |

Période Orbitale | 365.25 jours terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 29.78 | 20 |

Mars : La Planète Rouge et ses Secrets

La « planète rouge » doit sa couleur caractéristique à la forte concentration d’oxyde de fer – de la rouille – à sa surface.17 Aujourd’hui, Mars est un monde froid et désertique, avec une atmosphère ténue, 100 fois moins dense que celle de la Terre, et des températures moyennes glaciales de -65°C.17 Cependant, de nombreuses preuves géologiques, comme des lits de rivières asséchés, des deltas et des minéraux formés en présence d’eau, indiquent que Mars a été, dans son lointain passé, un monde plus chaud et humide, avec de l’eau liquide à sa surface et une atmosphère plus épaisse. La planète abrite les plus hauts volcans du Système Solaire, comme Olympus Mons, et le plus vaste système de canyons, Valles Marineris.17 La question de savoir si la vie a pu y apparaître est l’une des plus grandes énigmes de la science planétaire et le moteur de nombreuses missions d’exploration passées, présentes et futures.2

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 1.524 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 6 792 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~21 344 | Calculé |

Masse (kg) | 6.417×1023 | 20 |

Composition (Type) | Tellurique / Rocheuse | 17 |

Atmosphère | 95% Dioxyde de Carbone (CO2), 3% Azote (N2) | 17 |

Températures de Surface (°C) | -153 à +20 / Moyenne : -65 | 20 |

Période de Rotation Sidérale | 24h 37min | 20 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 868.22 | 31 |

Période Orbitale | 1.88 ans terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 24.07 | 20 |

L’étude comparée des planètes telluriques révèle des destins divergents à partir de conditions initiales potentiellement similaires. Vénus et la Terre, de taille et de masse comparables, illustrent ce point de manière frappante. Leur principale différence originelle était leur distance au Soleil. Étant plus proche, Vénus a reçu plus d’énergie, ce qui a probablement empêché sa vapeur d’eau de se condenser en océans. Cette vapeur d’eau, un puissant gaz à effet de serre, s’est accumulée dans l’atmosphère, initiant une boucle de rétroaction positive qui a conduit à l’enfer climatique actuel. Sur Terre, une distance légèrement plus grande a permis à l’eau de former des océans, qui ont dissous une grande partie du CO2 atmosphérique, le piégeant dans les roches sédimentaires et régulant ainsi le climat. Vénus sert donc d’avertissement planétaire, démontrant la fragilité de l’équilibre climatique et l’importance cruciale de la distance à l’étoile hôte.

La Frontière des Géantes : La Ceinture d’Astéroïdes

Entre les mondes rocheux du système interne et le domaine des géantes gazeuses se trouve une vaste région peuplée de millions de corps rocheux : la ceinture d’astéroïdes principale.32 Loin d’être un simple champ de débris, elle est le témoin d’une histoire planétaire avortée.

Origine et Composition : Une Planète Avortée

La ceinture d’astéroïdes s’étend dans un anneau situé entre les orbites de Mars et de Jupiter.32 L’hypothèse la plus largement acceptée est qu’elle est constituée des restes de la matière primordiale du Système Solaire qui n’a jamais réussi à s’agglomérer pour former une planète à part entière.33 L’hypothèse ancienne d’une planète détruite a été abandonnée, notamment parce que la masse totale de tous les objets de la ceinture est très faible, représentant seulement environ 4 % de la masse de la Lune terrestre.33

Le principal coupable de cet échec de formation est Jupiter. L’immense influence gravitationnelle de la planète géante a continuellement perturbé les orbites des planétésimaux (les « briques » de base des planètes) dans cette région. Ces perturbations ont augmenté leurs vitesses relatives, transformant leurs rencontres en collisions destructrices plutôt qu’en accrétions constructives.33 Jupiter a ainsi agi comme un architecte majeur du Système Solaire, non seulement en empêchant la naissance d’une planète, mais aussi en sculptant la structure même de la ceinture, créant des zones vides appelées « lacunes de Kirkwood » là où les orbites sont en résonance et donc instables.

Cérès, un Monde Vestige

Le roi incontesté de la ceinture d’astéroïdes est Cérès. Avec un diamètre d’environ 940 km, il est de loin le plus grand et le plus massif objet de la région, contenant à lui seul environ un tiers de la masse totale de la ceinture.35 Sa masse est suffisante pour que sa propre gravité ait surmonté les forces de cohésion internes et lui ait donné une forme quasi sphérique.32 C’est cette caractéristique qui lui a valu, en 2006, d’être reclassé dans la nouvelle catégorie des

planètes naines, aux côtés de Pluton.32

La mission Dawn de la NASA, qui a orbité autour de Cérès de 2015 à 2018, a révélé un monde fascinant. Sa composition est un mélange de roches et d’une grande quantité de glace d’eau, ce qui en fait un corps intermédiaire entre les planètes rocheuses internes et les mondes glacés externes.35 Les observations ont mis en évidence des taches exceptionnellement brillantes à la surface, notamment dans le cratère Occator. Ces taches sont probablement des dépôts de sel (carbonate de sodium) laissés par la sublimation de glace d’un réservoir souterrain, suggérant une possible activité géologique passée, voire une forme de cryovolcanisme.32 Cérès est donc un précieux vestige, une capsule temporelle des conditions qui prévalaient au début de l’histoire du Système Solaire.

Le Domaine des Géantes : Les Mondes Joviens

Au-delà de la ceinture d’astéroïdes s’étend le royaume des géants. Ces quatre planètes – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – sont radicalement différentes des mondes telluriques. Elles n’ont pas de surface solide et sont principalement composées de gaz et de glaces. On les divise en deux sous-groupes : les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, constituées majoritairement d’hydrogène et d’hélium ; et les géantes de glace, Uranus et Neptune, qui contiennent des proportions plus importantes d’éléments plus lourds comme l’eau, l’ammoniac et le méthane sous forme de « glaces ».38 Toutes possèdent de puissants systèmes d’anneaux et de nombreux satellites, formant de véritables systèmes planétaires en miniature.3

Jupiter : Le Roi des Planètes

Jupiter est le titan du Système Solaire. Sa masse est plus de deux fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies, et son volume pourrait contenir plus de 1 300 Terres.17 Malgré sa taille colossale, elle tourne sur elle-même plus vite que n’importe quelle autre planète, avec une journée d’un peu moins de 10 heures.17 Cette rotation rapide contribue à son atmosphère extrêmement dynamique, un maelström de bandes nuageuses colorées, de zones (courants ascendants) et de ceintures (courants descendants). Le phénomène le plus célèbre de Jupiter est la Grande Tache Rouge, un gigantesque anticyclone plus large que la Terre, qui fait rage depuis au moins 300 ans.17 Son atmosphère est composée à environ 90 % d’hydrogène et 10 % d’hélium, une composition très proche de celle du Soleil primitif.42

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 5.203 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 142 984 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~449 197 | Calculé |

Masse (kg) | 1.898×1027 | 20 |

Composition (Type) | Géante gazeuse | 17 |

Atmosphère | ~90% Hydrogène (H2), ~10% Hélium (He) | 20 |

Températures (au sommet des nuages) | Moyenne : -110°C | 21 |

Période de Rotation Sidérale | 9.93 heures | 17 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 47 051 | 41 |

Période Orbitale | 11.86 ans terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 13.07 | 20 |

Saturne : Le Seigneur des Anneaux

Saturne est sans doute la planète la plus emblématique du Système Solaire, grâce à son spectaculaire et complexe système d’anneaux.28 Ces anneaux ne sont pas des structures solides, mais sont composés d’innombrables milliards de particules de glace et de roche, dont la taille varie du grain de poussière à celle d’une maison, orbitant en un disque mince autour de la planète.17 Saturne est la deuxième plus grande planète, mais elle est aussi la moins dense ; sa densité moyenne est inférieure à celle de l’eau, ce qui signifie qu’elle flotterait si l’on pouvait trouver un océan assez grand pour l’accueillir.44 Comme Jupiter, son atmosphère est principalement composée d’hydrogène et d’hélium.44 Son cortège de plus de 80 lunes comprend des mondes fascinants comme Titan, la seule lune du système à posséder une atmosphère épaisse et des lacs d’hydrocarbures liquides, et Encelade, qui éjecte des geysers de vapeur d’eau et de glace depuis un océan souterrain, ce qui en fait une cible de choix dans la recherche de vie extraterrestre.17

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 9.537 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 120 536 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~378 675 | Calculé |

Masse (kg) | 5.683×1026 | 20 |

Composition (Type) | Géante gazeuse | 17 |

Atmosphère | ~96% Hydrogène (H2), ~3% Hélium (He) | 44 |

Températures (au sommet des nuages) | Moyenne : -140°C | 28 |

Période de Rotation Sidérale | 10.7 heures | 20 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 34 821 | |

Période Orbitale | 29.45 ans terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 9.69 | 20 |

Uranus : La Géante de Glace Inclinée

Uranus se distingue par une caractéristique unique et extrême : son axe de rotation est incliné de près de 98 degrés par rapport à son plan orbital.20 Elle orbite donc autour du Soleil « couchée sur le côté », comme une boule qui roule. Cette inclinaison spectaculaire, probablement le résultat d’une collision cataclysmique avec un corps de la taille de la Terre au début de son histoire, engendre les saisons les plus longues et les plus extrêmes du Système Solaire, avec 42 années de lumière continue pour un pôle, suivies de 42 années d’obscurité totale. En tant que « géante de glace », son intérieur est composé d’un mélange chaud et dense d’eau, de méthane et d’ammoniac.47 Le méthane présent dans son atmosphère supérieure absorbe la lumière rouge du Soleil et réfléchit le bleu et le vert, ce qui lui confère sa couleur cyan pâle et uniforme.17

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 19.191 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 51 118 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~160 592 | Calculé |

Masse (kg) | 8.681×1025 | 20 |

Composition (Type) | Géante de glace | 17 |

Atmosphère | ~83% Hydrogène (H2), ~15% Hélium (He), ~2.3% Méthane | 20 |

Températures (au sommet des nuages) | Moyenne : -195°C | 17 |

Période de Rotation Sidérale | 17.2 heures | 17 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 24 607 | |

Période Orbitale | 84.02 ans terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 6.81 | 20 |

Neptune : Le Monde des Vents Supersoniques

Neptune est la huitième et plus lointaine planète de notre système.49 C’est une autre géante de glace, de taille et de composition très similaires à Uranus.50 Cependant, alors qu’Uranus apparaît comme une sphère relativement calme et sans relief, Neptune est un monde d’une incroyable dynamique. Sa couleur est d’un bleu azur profond, plus vif que celui d’Uranus, suggérant la présence d’un composant atmosphérique encore non identifié qui intensifie la couleur.49 Neptune détient le record des vents les plus rapides du Système Solaire, avec des rafales qui peuvent dépasser 2 100 km/h.51 Son atmosphère active est marquée par de grandes tempêtes sombres, comme la « Grande Tache Sombre » observée par la sonde Voyager 2 en 1989, un système orageux de la taille de la Terre.52

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 30.069 | 20 |

Diamètre Équatorial (km) | 49 528 | 20 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~155 600 | Calculé |

Masse (kg) | 1.024×1026 | 20 |

Composition (Type) | Géante de glace | 17 |

Atmosphère | ~80% Hydrogène (H2), ~19% Hélium (He), ~1.5% Méthane | 20 |

Températures (au sommet des nuages) | Moyenne : -200°C | 21 |

Période de Rotation Sidérale | 16.1 heures | 20 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | ~9 659 | Calculé à partir de 40 |

Période Orbitale | 164.79 ans terrestres | 20 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 5.43 | 20 |

La comparaison entre Uranus et Neptune révèle un paradoxe fascinant. Bien que Neptune soit 50 % plus éloignée du Soleil qu’Uranus et ne reçoive que 40 % de son ensoleillement, leurs températures effectives sont presque identiques.49 De plus, l’atmosphère de Neptune est beaucoup plus active. La clé de cette énigme réside dans la chaleur interne. Neptune irradie plus de deux fois l’énergie qu’elle reçoit du Soleil, indiquant une source de chaleur interne significative qui alimente sa météorologie violente.49 En revanche, Uranus a un flux de chaleur interne très faible. Cette différence fondamentale dans le bilan énergétique de ces deux « jumelles » glacées reste l’un des grands mystères non résolus de la planétologie.

Les Confins Glacés : La Ceinture de Kuiper et au-delà

Au-delà de l’orbite de la dernière planète géante, Neptune, s’étend un vaste et sombre royaume de mondes glacés. Cette région, autrefois purement théorique, est aujourd’hui reconnue comme une composante fondamentale de notre système, abritant les vestiges de sa formation.

La Ceinture de Kuiper : Le Réservoir de Comètes

La Ceinture de Kuiper est une vaste région en forme de tore, semblable à la ceinture d’astéroïdes mais bien plus grande, s’étendant d’environ 30 Unités Astronomiques (l’orbite de Neptune) à environ 55 UA du Soleil.5 Elle est peuplée de centaines de milliers de corps glacés de plus de 100 km de diamètre et de peut-être un trillion de noyaux cométaires.54 Ces Objets de la Ceinture de Kuiper (KBOs) sont des reliques glacées, des planétésimaux qui n’ont jamais pu s’agréger pour former des planètes et qui sont restés dans cet « entrepôt frigorifique » cosmique depuis la naissance du système.55

Cette ceinture est le principal réservoir des comètes dites « à courte période », comme la comète de Halley, dont la période orbitale est inférieure à 200 ans.53 Sa structure est profondément sculptée par l’influence gravitationnelle de Neptune, qui a créé des « familles » d’objets aux orbites stables et d’autres qui sont périodiquement déviés vers le système solaire interne.

Pluton et les Planètes Naines Transneptuniennes

Pluton, découvert en 1930, fut longtemps considéré comme la neuvième et dernière planète de notre système.58 C’est un monde petit et glacé, dont la surface est composée de glaces d’azote, de méthane et de monoxyde de carbone.59 Son orbite est très inhabituelle pour une planète : elle est très excentrique (sa distance au Soleil varie considérablement) et fortement inclinée par rapport au plan orbital des autres planètes, la faisant même passer périodiquement à l’intérieur de l’orbite de Neptune.58

Caractéristique | Donnée | Source(s) |

Distance moyenne au Soleil (UA) | 39.48 | 59 |

Diamètre Équatorial (km) | 2 377 | 59 |

Circonférence Équatoriale (km) | ~7 467 | Calculé |

Masse (kg) | 1.303×1022 | 59 |

Composition (Type) | Planète naine / Corps glacé-rocheux | 37 |

Atmosphère | Ténue (Azote, Méthane, Monoxyde de Carbone) | 59 |

Températures de Surface (°C) | Moyenne : -229 | 59 |

Période de Rotation Sidérale | -6.39 jours (rétrograde) | 59 |

Vitesse de Rotation Équatoriale (km/h) | 46.5 | |

Période Orbitale | 248 ans terrestres | 58 |

Vitesse Orbitale Moyenne (km/s) | 4.74 | 59 |

La découverte, à partir des années 1990, de nombreux autres objets dans la Ceinture de Kuiper, dont certains de taille comparable à Pluton (comme Éris, qui est même plus massive), a conduit la communauté astronomique à une réflexion profonde.58 En 2006, l’Union Astronomique Internationale (UAI) a établi une nouvelle définition formelle d’une planète. Pour être classée comme telle, un corps doit : (1) être en orbite autour du Soleil, (2) avoir une masse suffisante pour que sa propre gravité lui confère une forme quasi sphérique, et (3) avoir « nettoyé son voisinage orbital » de tout autre corps de taille comparable.17

Pluton remplit les deux premiers critères, mais échoue au troisième, car il partage son espace orbital avec une multitude d’autres KBOs. Il a donc été reclassé dans la nouvelle catégorie de planète naine, devenant le prototype de cette nouvelle classe d’objets transneptuniens.41 Ce changement ne doit pas être vu comme une « déchéance », mais plutôt comme une promotion. Pluton n’est plus la plus petite et la plus étrange des planètes, mais le roi et le premier membre découvert d’un nouveau royaume de mondes, la Ceinture de Kuiper, qui nous en apprend énormément sur les origines de notre système.

Le Nuage de Oort : L’Ultime Frontière

Bien au-delà de la Ceinture de Kuiper se trouve l’ultime frontière du Système Solaire : le Nuage de Oort. Il s’agit d’une immense sphère théorique de corps glacés, qui n’a jamais été observée directement, mais dont l’existence a été postulée pour expliquer l’origine des comètes à longue période.57 Ce nuage s’étendrait de quelques milliers à peut-être 100 000 UA du Soleil, soit près d’une année-lumière, marquant la limite de l’influence gravitationnelle de notre étoile.5

Les milliards de noyaux cométaires qui peuplent ce nuage sont des vestiges de la nébuleuse primitive, des planétésimaux qui se sont formés plus près du Soleil, dans la région des planètes géantes, avant d’être éjectés vers ces orbites lointaines par des interactions gravitationnelles.57 Faiblement liés au Soleil, leurs orbites peuvent être facilement perturbées par le passage d’étoiles voisines ou par les forces de marée de notre galaxie, les envoyant parfois plonger vers le système solaire interne où ils deviennent les spectaculaires comètes que nous observons.62

L’architecture actuelle du système externe, de la structure de la Ceinture de Kuiper à l’existence du Nuage de Oort, est mieux expliquée par des modèles de migration planétaire, comme le « Modèle de Nice ». Ces modèles suggèrent que les planètes géantes, en particulier Uranus et Neptune, se sont formées plus près du Soleil avant de migrer vers leurs positions actuelles. Ce déplacement a semé le chaos dans la ceinture de Kuiper primordiale, éjectant la plupart de ses membres pour former le disque des objets épars et le Nuage de Oort, tout en capturant certaines lunes comme Triton au passage.5 Le Système Solaire que nous voyons aujourd’hui n’est donc pas un arrangement statique, mais le résultat d’une histoire violente et dynamique.

Conclusion

Notre voyage à travers le Système Solaire, de la fournaise du Soleil aux étendues glacées du Nuage de Oort, révèle une tapisserie d’une richesse et d’une complexité extraordinaires. Nous avons vu comment l’effondrement d’un nuage de gaz a donné naissance non seulement à une étoile, mais à une architecture planétaire diverse, façonnée par les vents solaires, les forces de marée et les ballets gravitationnels des géantes. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde est une pièce du puzzle, un témoin d’une histoire de 4,6 milliards d’années.

Ce récit est loin d’être terminé. Le Système Solaire n’est pas un musée figé, mais un laboratoire dynamique. Les définitions évoluent avec nos découvertes, comme l’a montré le cas de Pluton. Notre compréhension s’affine à chaque nouvelle mission. L’exploration continue avec une ambition renouvelée. Des programmes comme Artemis visent à établir une présence humaine durable sur la Lune, tandis que des sondes comme Europa Clipper se préparent à sonder les océans potentiellement habitables de la lune de Jupiter.3 Des missions futures vers Vénus, Mars et les géantes de glace continueront de lever le voile sur les secrets de nos voisins cosmiques, nous aidant à mieux comprendre non seulement leur histoire, mais aussi la place unique et précieuse de notre propre monde, la Terre, dans ce vaste univers.

Écrit par: La rédaction

Rechercher

Big Bang Radio

ça vient de passer sur Big Bang Radio

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Articles Récents