- play_arrow

Big Bang Radio Le Son De La Terre

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff

Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff  Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs

Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs

Aux Limites de la Connaissance – Au-delà de la Singularité du Big Bang

La question « Que s’est-il passé avant le Big Bang? » est à la fois scientifique et philosophique. Elle nous pousse aux frontières de notre savoir, là où le tissu même de l’espace, du temps et de la causalité semble se défaire. Pour beaucoup, la question semble paradoxale, car le Big Bang est souvent présenté à tort comme l’origine absolue de tout, y compris du temps lui-même. Cependant, pour la cosmologie moderne, cette interrogation n’est pas seulement légitime ; elle est devenue le moteur d’une quête pour une compréhension plus fondamentale de la réalité.

Le modèle standard de la cosmologie, souvent appelé Théorie du Big Bang, est un modèle extraordinairement performant. Il décrit avec une précision remarquable l’évolution de notre univers depuis un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13,8 milliards d’années.1 Ce modèle explique avec succès trois piliers de l’observation cosmologique : l’expansion de l’univers, attestée par le décalage vers le rouge des galaxies lointaines ; l’existence et les propriétés du fond diffus cosmologique (CMB), ce rayonnement fossile issu de l’univers primordial ; et l’abondance des éléments légers (hydrogène, hélium, lithium) formés lors de la nucléosynthèse primordiale.3

Toutefois, ce modèle triomphant a ses limites. Lorsqu’on utilise les équations de la relativité générale d’Einstein pour rembobiner le film de notre Univers, on aboutit inévitablement à un point où les mathématiques s’effondrent par la grâce d’une singularité gravitationnelle.5 En ce point théorique, la densité et la température de l’univers deviennent infinies. Il est crucial de comprendre que cette singularité n’est pas considérée par les physiciens comme une description physique de l’instant initial. Elle n’est pas un événement qui s’est produit « quelque part ».3 Au contraire, elle est largement interprétée comme le signe que la théorie de la relativité générale, notre meilleure description de la gravité, atteint son domaine d’invalidité et doit être remplacée par une théorie plus profonde.6 Comme le souligne le physicien Jean-Luc Lehners… « à l’instant du Big Bang, le modèle ne tient plus » 8

Cette rupture se produit à un instant extraordinairement précoce, le temps de Planck, qui s’achève environ 10−43 secondes après l’instant zéro théorique. Durant cette phase, l’univers était si dense et énergétique que les effets de la gravité quantique, encore mal compris, devaient être prédominants, et les quatre forces fondamentales de la nature (gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire forte et nucléaire faible) étaient probablement unifiées en une seule super-force.2 Nos théories actuelles, y compris la relativité générale et le modèle standard de la physique des particules, ne sont pas équipées pour décrire la physique dans de telles conditions extrêmes.5 La singularité n’est donc pas une réalité physique, mais une « fenêtre sur la physique au-delà de la théorie d’Einstein ».8

Cette prise de conscience transforme radicalement la nature de notre question. Le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein insiste sur cette distinction capitale : le terme « Big Bang » ne se réfère pas à un instant zéro ou à une origine créatrice, mais à une période dense et chaude que l’univers a connue.3 L’âge de l’univers, estimé à 13,8 milliards d’années, représente la durée de l’histoire cosmique que nous sommes capables de raconter avec nos théories actuelles, et non nécessairement l’âge total de l’univers lui-même.10 Ainsi, la singularité n’est pas un point de départ définitif, mais plutôt un « connu inconnu », un jalon qui nous indique la direction vers une nouvelle frontière de la physique : la gravité quantique. La question n’est plus « Qu’était la singularité? », mais « Quelle est la théorie physique correcte qui remplace la relativité générale à l’échelle de Planck et résout l’énigme de la singularité? ». C’est en cherchant la réponse à cette nouvelle question que nous pouvons espérer entrevoir ce qui s’est passé « avant » le Big Bang.

I : Scénarios d’un Univers Préexistant

Les théories qui tentent de sonder l’ère pré-Big Bang se divisent en plusieurs grandes familles. La première regroupe les modèles qui postulent explicitement l’existence d’un univers physique, ou d’un état physique, avant la phase d’expansion que nous connaissons. Ces scénarios remplacent la notion d’un commencement absolu par celle d’une transition ou d’un cycle.

1.1 : Le Grand Rebond – Un Univers Renaissant de ses Cendres

L’une des alternatives les plus intuitives à un commencement singulier est l’hypothèse du Grand Rebond (Big Bounce). Ce modèle cosmologique propose que le Big Bang ne fut pas une origine, mais une transition, un point de passage entre un univers précédent, alors en phase de contraction, et notre univers actuel en expansion.8 L’idée, dont on trouve des échos allégoriques chez des penseurs comme Georges Lemaître qui évoquait un « Univers phénix », a été développée au fil des décennies par de nombreux physiciens, dont Martin Bojowald, et offre une solution élégante au problème de la singularité.13

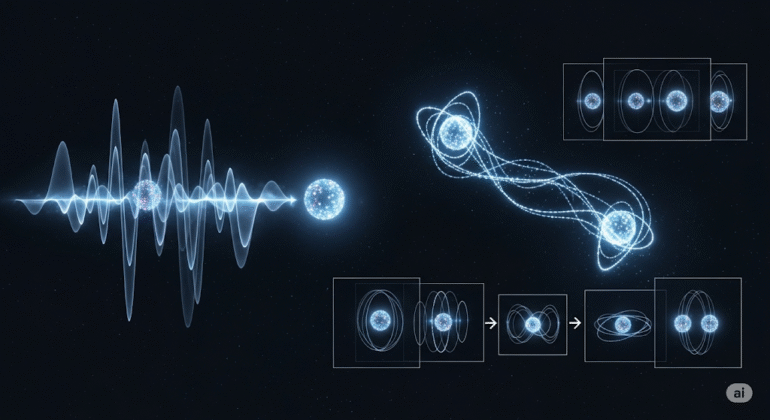

Le Mécanisme de la Gravité Quantique à Boucles (LQG)

Pour qu’un rebond soit physiquement possible, il faut un mécanisme capable d’arrêter l’effondrement gravitationnel d’un univers en contraction et de le transformer en expansion. Une des théories candidates les plus prometteuses pour fournir ce mécanisme est la Gravité Quantique à Boucles (Loop Quantum Gravity, ou LQG). La LQG est une tentative d’unifier la relativité générale et la mécanique quantique, non pas en postulant de nouvelles particules ou dimensions, mais en quantifiant la structure même de l’espace-temps.14

Dans le cadre de la LQG, l’espace n’est pas un continuum lisse et infiniment divisible. Il est composé de « quanta » discrets, de véritables « atomes » de volume et de surface, dont la taille est de l’ordre de la longueur de Planck (1.6×10−35 m).5 Ces quanta sont interconnectés et forment une structure dynamique appelée « réseau de spin » (spin network).14 Cette nature granulaire de l’espace impose une limite physique fondamentale : il existe un volume minimal possible, et donc une densité d’énergie maximale, la densité de Planck.

L’Évitement de la Singularité

Cette granularité fondamentale de l’espace-temps a une conséquence spectaculaire : elle élimine naturellement la singularité du Big Bang. Un univers en contraction, dans le cadre de la LQG, ne peut pas s’effondrer en un point de taille nulle et de densité infinie. À mesure que la contraction progresse, la densité augmente jusqu’à atteindre la densité de Planck. À cette échelle extrême, les effets quantiques de la gravité, décrits par la LQG, deviennent répulsifs et s’opposent à une compression supplémentaire.14 L’univers atteint alors une taille minimale mais non nulle, puis « rebondit » pour entamer une nouvelle phase d’expansion.18 Le Big Bang est ainsi « lissé » et remplacé par une transition physique bien définie, un pont entre un avant et un après.14

Des Traces Observationnelles à la Science Testable

Loin d’être une pure spéculation métaphysique, le scénario du Grand Rebond, tel que modélisé par la Cosmologie Quantique à Boucles (LQC, l’application de la LQG à l’univers entier), fait des prédictions physiques concrètes et potentiellement testables. Il transforme ainsi le problème de la singularité, autrefois un pur casse-tête théorique, en un domaine de la science observationnelle. La dynamique du rebond laisse en effet des empreintes spécifiques sur le fond diffus cosmologique (CMB), qui diffèrent de celles prédites par le modèle standard de l’inflation cosmique.

Plusieurs anomalies dans les données du satellite Planck, qui a cartographié le CMB avec une précision inégalée, pourraient trouver une explication dans le cadre de la LQC. Par exemple, le modèle prédit une suppression de la puissance des fluctuations de température aux plus grandes échelles angulaires (c’est-à-dire entre des régions très éloignées du ciel), ce qui correspond mieux aux observations que les prédictions de nombreux modèles inflationnaires.17 De plus, la LQC affecte naturellement l’amplitude de l’effet de lentille gravitationnelle sur le CMB (un paramètre noté AL), résolvant une autre tension dans les données sans nécessiter d’ajustements ad hoc.17

Au-delà de ces anomalies, la LQC fait des prédictions falsifiables pour de futures observations. Elle prédit une valeur spécifique pour la profondeur optique de l’époque de la réionisation et, surtout, une signature particulière dans les modes de polarisation de type B (ou « B-modes ») du CMB.17 Ces modes B sont considérés comme une preuve potentielle d’ondes gravitationnelles primordiales, et leur détection est l’un des objectifs majeurs de la cosmologie observationnelle future, avec des instruments comme les télescopes LiteBIRD ou Cosmic Origins Explorer. La détection (ou non-détection) de ces signatures spécifiques permettrait de départager le scénario du rebond de celui de l’inflation.

Un Rebond Unique ou un Cycle Éternel?

Enfin, la théorie du Grand Rebond ouvre deux possibilités fascinantes pour l’histoire de l’univers. Il pourrait s’agir d’un événement unique : notre univers serait né du rebond d’un seul univers prédécesseur.17 Mais il pourrait aussi s’agir d’un processus cyclique, avec une succession sans fin de phases de contraction (Big Crunch) et d’expansion (Big Bang).12 Les travaux de Martin Bojowald suggèrent même qu’il serait mathématiquement possible de déduire certaines propriétés de l’univers qui a précédé le nôtre, transformant le passé cosmologique en un domaine d’enquête potentielle.13

2 : La Symphonie Cosmique – La Collision des Branes et le Modèle Ekpyrotique

Une autre famille de théories proposant un univers préexistant émerge d’un cadre théorique radicalement différent : la théorie des cordes et sa généralisation, la théorie M. Ces modèles, connus sous les noms d’univers ekpyrotique et d’univers cyclique, suggèrent que le Big Bang n’était pas une singularité dans notre espace-temps, mais le résultat cataclysmique d’une collision entre des objets de dimensions supérieures.

Le Cadre de la Théorie des Cordes et des Branes

La théorie des cordes postule que les constituants fondamentaux de l’univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes unidimensionnelles. Pour être mathématiquement cohérente, cette théorie requiert l’existence de dimensions spatiales supplémentaires au-delà des trois que nous connaissons.19

Dans ce cadre, notre univers quadridimensionnel (trois dimensions d’espace et une de temps) est imaginé comme une sorte de membrane, ou « brane », flottant dans un espace de dimensions supérieures appelé le « bulk ».19 Selon ce modèle, les particules et les forces du modèle standard (électromagnétisme, forces nucléaires) seraient confinées à notre brane, comme des images sur un écran de cinéma. Seule la gravité aurait la capacité de se propager dans toutes les dimensions, y compris le bulk.19 Cette particularité de la gravité offre une explication possible à sa faiblesse apparente par rapport aux autres forces fondamentales, un des grands mystères de la physique connu sous le nom de « problème de la hiérarchie ».19

Le « Big Bang » Ekpyrotique : une Conflagration Cosmique

Le terme « ekpyrosis », qui signifie « conflagration » en grec ancien, a été choisi par les créateurs de ce modèle — Justin Khoury, Burt Ovrut, Paul Steinhardt et Neil Turok — pour décrire leur scénario de l’origine de notre phase d’expansion.22 Dans ce modèle, le Big Bang n’est pas le début de tout, mais le résultat d’une collision violente entre deux branes parallèles évoluant dans le bulk.21

Imaginez un univers initial froid, vide et statique. Deux branes, dont l’une serait notre futur univers, se rapprochent lentement l’une de l’autre. Leur collision libère une quantité phénoménale d’énergie cinétique, qui est convertie en un plasma chaud de matière et de rayonnement sur notre brane.23 C’est cette « conflagration » qui marque le début de la phase chaude et expansive que nous appelons le Big Bang. Ce scénario permet d’expliquer l’homogénéité et la platitude de notre univers sans avoir recours au mécanisme de l’inflation cosmique.23

L’Univers Cyclique : une Valse Éternelle des Branes

Paul Steinhardt et Neil Turok ont ensuite étendu cette idée pour en faire un modèle cyclique complet.22 Dans cette version, l’histoire de l’univers devient une séquence sans fin de cycles. Après une collision (un « bang »), les branes s’éloignent l’une de l’autre. Pendant cette phase, notre univers-brane se dilate et se refroidit, formant des galaxies, des étoiles et des planètes, exactement comme dans le modèle standard.27

Après des milliards d’années, l’énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère actuellement l’expansion de notre univers, jouerait un rôle clé. Elle lisserait l’univers, le vidant de sa structure, et attirerait à nouveau les branes l’une vers l’autre. Leur rapprochement lent et contrôlé les amènerait à une nouvelle collision, déclenchant un nouveau cycle. L’univers connaîtrait ainsi une série éternelle de « bangs » et de « crunches » (bien que le terme « crunch » soit ici métaphorique, car il s’agit d’une collision et non d’un effondrement en une singularité), sans véritable commencement ni fin.27

Une Rivalité Théorique et la Quête de la Preuve

Le modèle ekpyrotique n’est pas né dans le vide. Il a été développé explicitement comme une alternative et un concurrent direct à la théorie de l’inflation cosmique. Paul Steinhardt, l’un de ses principaux architectes, était lui-même un des pionniers de la théorie de l’inflation dans les années 1980.29 Devenu critique envers l’inflation, notamment en raison de ses implications d’un multivers potentiellement non testable, il a cherché avec ses collaborateurs une autre solution aux mêmes énigmes cosmologiques.28

Cette rivalité est extrêmement fructueuse pour la science, car elle pousse les théoriciens à identifier des prédictions observationnelles distinctes qui pourraient permettre de trancher entre les deux scénarios. Le principal champ de bataille est la nature des ondes gravitationnelles primordiales. L’inflation, en raison de l’expansion exponentielle et violente de l’espace-temps, prédit un spectre quasi invariant d’échelle pour ces ondes, qui devrait laisser une empreinte potentiellement détectable dans la polarisation de type B (B-modes) du fond diffus cosmologique.28

Le modèle ekpyrotique/cyclique, en revanche, implique une phase de contraction lente avant la collision. Ce processus génère un spectre d’ondes gravitationnelles très différent, fortement « bleu » (c’est-à-dire avec beaucoup plus de puissance aux hautes fréquences/petites longueurs d’onde) et prédit un niveau de B-modes primordiaux quasiment nul, bien en deçà de ce que les expériences pourraient détecter.23 Cette différence nette offre un test observationnel clair et falsifiable. La détection future d’un signal de B-modes primordiaux serait une preuve solide en faveur de l’inflation et mettrait en grande difficulté les modèles ekpyrotiques. À l’inverse, leur absence persistante, à mesure que la sensibilité des instruments augmentera, renforcerait la plausibilité des scénarios de rebond ou de collision.

Partie II : Scénarios Redéfinissant le « Commencement »

Une seconde grande famille de théories aborde la question de l’avant-Big Bang d’une manière encore plus radicale. Plutôt que de simplement postuler un univers préexistant, ces modèles remettent en question la notion même de « commencement » temporel. Ils proposent des univers qui sont soit entièrement autonomes et sans origine, soit des fragments d’un processus créatif plus vaste et éternel.

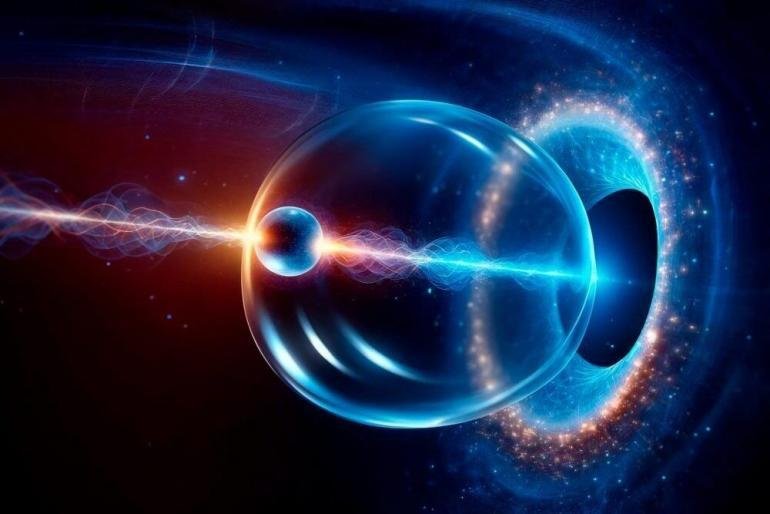

Chapitre 3 : La Proposition « Sans-Bord » – Un Univers sans Limite

Peut-être la proposition la plus profonde et la plus abstraite sur l’origine de l’univers est celle formulée par James Hartle et le célèbre Stephen Hawking en 1983.32 Connue sous le nom de « proposition sans-bord » (no-boundary proposal), elle suggère que l’univers n’a tout simplement pas de commencement, pas de bord temporel. Dans ce cadre, la question « Qu’y avait-il avant le Big Bang? » perd son sens, devenant aussi absurde que de demander « Qu’y a-t-il au sud du pôle Sud? ».33 L’univers est conçu comme une entité géométrique et quantique complètement autonome.

La Géométrie d’un Univers sans Commencement

Pour visualiser cette idée, Hartle et Hawking ont utilisé l’analogie d’un volant de badminton (shuttlecock).33 Si l’on considère l’axe vertical comme représentant le temps et le diamètre du volant comme la taille de l’univers, notre univers en expansion correspond à la partie évasée du volant. En remontant le temps, l’univers se rétrécit, mais au lieu de se terminer en une pointe acérée (une singularité), il se referme en douceur, comme le fond arrondi du volant.33

Ce « pôle Sud » de l’espace-temps n’est pas un point dans le temps ; c’est un point où la distinction même entre l’espace et le temps s’estompe. Selon la proposition, si l’on pouvait voyager vers cet « instant » initial, on constaterait que la dimension temporelle se transforme progressivement en une quatrième dimension spatiale.32 Il n’y a que de l’espace, pas de temps, et donc pas de « avant ». Ce tour de passe-passe conceptuel est réalisé mathématiquement par une technique appelée « rotation de Wick », qui consiste à utiliser des nombres imaginaires pour la variable temporelle, unifiant ainsi l’espace et le temps en une seule géométrie euclidienne à quatre dimensions.34

La Fonction d’Onde de l’Univers

Le cœur de la proposition Hartle-Hawking est une prescription mathématique pour calculer la « fonction d’onde de l’univers ». En mécanique quantique, la fonction d’onde d’une particule décrit la probabilité de la trouver dans différents états. De manière analogue, la fonction d’onde de l’univers est un objet mathématique qui décrirait la probabilité que l’univers existe dans différentes configurations (différentes tailles, différentes formes, etc.).32

Pour la construire, Hartle et Hawking ont utilisé l’intégrale de chemin de Feynman, une méthode puissante de la physique quantique. L’idée est de sommer les contributions de toutes les histoires possibles que l’univers aurait pu suivre. Dans le cas de la proposition sans-bord, on ne somme que sur les géométries lisses et compactes qui se referment sur elles-mêmes dans le passé, sans bord ni singularité, à l’image du volant de badminton.33 L’espoir était que cette somme de toutes les histoires possibles favoriserait une histoire en particulier : celle d’un univers grand, plat et homogène, semblable au nôtre.33

Une Controverse Fondamentale

Malgré son élégance conceptuelle, la proposition sans-bord est au centre d’une vive controverse scientifique. En 2017, une équipe de physiciens composée de Neil Turok, Job Feldbrugge et Jean-Luc Lehners a publié une analyse affirmant que lorsque l’intégrale de chemin de Hartle et Hawking est calculée de manière plus rigoureuse, elle ne prédit pas un univers stable et lisse. Au contraire, elle favoriserait un univers violemment fluctuant et instable, très différent de celui que nous observons. Leur conclusion fut sans appel : la proposition « a lamentablement échoué ».33

Les défenseurs de l’idée, notamment Thomas Hertog (un proche collaborateur de Hawking), James Hartle lui-même et Jonathan Halliwell, ont vigoureusement contesté cette conclusion. Ils soutiennent que l’équipe de Turok a utilisé un « contour d’intégration » mathématique inapproprié et que leur résultat instable n’a pas de signification physique.33 Le débat, qui se poursuit encore aujourd’hui, est extrêmement technique, mais il révèle un désaccord bien plus profond.

Ce n’est pas simplement une querelle sur un calcul. C’est un choc entre des principes fondamentaux sur la manière de construire une théorie de la gravité quantique. L’approche de Turok et de ses collègues privilégie une notion de causalité issue de la physique classique, insistant sur le fait que le calcul doit suivre un chemin qui a une interprétation temporelle claire. L’approche de Hartle et Hawking, quant à elle, considère que dans le domaine de la gravité quantique, où le temps lui-même est émergent, nos intuitions classiques sur la causalité doivent être abandonnées. Pour eux, le critère principal de validité d’un calcul est sa capacité à produire un univers auto-cohérent qui correspond aux observations, même si les étapes mathématiques intermédiaires semblent étranges ou non causales. Ce débat illustre les choix philosophiques fondamentaux que les physiciens doivent faire lorsqu’ils explorent des territoires où l’expérience directe est impossible, révélant la nature profondément conceptuelle de la physique à ses frontières.

Chapitre 4 : Le Fractal Cosmique – L’Inflation Éternelle et le Multivers

Une dernière grande théorie offre une perspective différente, déplaçant le problème de l’origine de notre univers vers un cadre beaucoup plus vaste. Il s’agit de la théorie de l’inflation éternelle, un développement de la théorie de l’inflation cosmique qui suggère que notre univers n’est qu’une « bulle » parmi une infinité d’autres au sein d’un méta-univers, ou « multivers », en perpétuelle création.

De l’Inflation à l’Inflation Éternelle

La théorie de l’inflation cosmique a été initialement proposée au début des années 1980 par Alan Guth, Andrei Linde et d’autres pour résoudre plusieurs problèmes d’ajustement fin du modèle du Big Bang standard, tels que le problème de l’horizon et le problème de la platitude.29 Elle postule qu’une fraction de seconde après l’instant initial, l’univers a connu une phase d’expansion exponentielle extraordinairement rapide, gonflant d’un facteur colossal en un temps infime.5 Cette expansion a lissé et aplani l’univers, expliquant son homogénéité et sa géométrie plate observées aujourd’hui.

Cependant, en 1983, Paul Steinhardt, puis Andrei Linde et Alexander Vilenkin, ont réalisé que ce processus inflationnaire, une fois enclenché, pourrait ne jamais s’arrêter complètement. En raison des fluctuations quantiques inhérentes au champ responsable de l’inflation (l’inflaton), l’inflation s’arrêterait dans certaines régions localisées, mais continuerait éternellement dans l’espace qui les sépare.36 Ce processus est auto-reproducteur : l’espace en inflation continue de s’étendre à un rythme exponentiel, créant sans cesse de nouvelles régions où l’inflation s’arrête, donnant naissance à de nouveaux univers.38

Le Multivers et la Démotion de notre Big Bang

Ce scénario conduit directement au concept de « multivers » : une collection hypothétiquement infinie d’univers-bulles, ou « univers de poche ».39 Notre univers observable tout entier ne serait qu’une infime partie de l’une de ces bulles. Ces univers sont causalement déconnectés les uns des autres ; rien ne peut voyager de l’un à l’autre. De plus, les lois de la physique et les constantes fondamentales pourraient être différentes dans chaque bulle, en fonction de la manière dont le champ inflaton s’est désintégré localement.38

Dans ce tableau, l’origine de notre univers est radicalement redéfinie. Le Big Bang n’est plus un événement cosmique unique et global, mais un phénomène local et courant. Il correspond simplement à l’instant où l’inflation s’est terminée dans notre région de l’espace-temps, libérant son énergie pour créer la matière et le rayonnement que nous connaissons. La question « Qu’y avait-il avant notre Big Bang? » trouve une réponse simple : « Il y avait de l’inflation ». Notre commencement n’est pas le commencement. C’est un événement paroissial, un parmi une infinité d’autres dans un processus cosmique éternel. Le problème de l’origine ultime n’est pas résolu, mais il est déplacé à un niveau supérieur et inobservable : celui des lois qui régissent le multivers inflationnaire lui-même.

Il est important de noter que, bien que ce processus soit éternel vers le futur, la plupart des modèles suggèrent qu’il n’est probablement pas éternel vers le passé. Un théorème démontré par Arvind Borde, Alan Guth et Alexander Vilenkin indique que même un espace-temps en inflation éternelle doit avoir une sorte de frontière passée, un commencement ultime qui nécessite une explication au-delà de l’inflation elle-même.36

La Non-Collision des Bulles et la Critique de la Falsifiabilité

Une question naturelle se pose : ces univers-bulles pourraient-ils entrer en collision? La réponse, dans la plupart des modèles, est non. L’espace entre les bulles, qui est toujours en inflation, s’étend à un rythme exponentiel, bien plus rapide que la vitesse à laquelle les bulles elles-mêmes pourraient s’agrandir. Les bulles sont donc emportées les unes loin des autres plus vite qu’elles ne pourraient jamais se rencontrer.41

La critique la plus fondamentale adressée à l’inflation éternelle, souvent formulée par des partisans de modèles concurrents comme Paul Steinhardt, est son manque de falsifiabilité.28 Si le multivers contient un nombre infini d’univers-bulles avec toutes les lois physiques possibles, alors toute observation que nous pourrions faire dans notre univers est, par définition, compatible avec la théorie. Il existera toujours une bulle quelque part qui a les propriétés que nous mesurons. Selon ses détracteurs, une théorie qui peut expliquer n’importe quel résultat ne prédit rien et sort donc du domaine de la science.22 Les défenseurs de l’inflation, comme Linde et Guth, rétorquent que même si le multivers est une conséquence, la théorie de l’inflation fait des prédictions testables sur les propriétés de

notre bulle, comme la platitude et le spectre des fluctuations du CMB, qui ont été brillamment confirmées.36

Tableau 1 : Comparaison des Modèles Cosmologiques Pré-Big Bang

Le tableau suivant offre une synthèse comparative des quatre principaux cadres théoriques explorant l’univers avant le Big Bang, mettant en lumière leurs fondements, leurs propositions et leurs défis respectifs.

Caractéristique | Grand Rebond (Big Bounce) | Modèle Ekpyrotique/Cyclique | Proposition « Sans-Bord » (No-Boundary) | Inflation Éternelle |

Physique Sous-jacente | Gravité Quantique à Boucles (LQG) | Théorie des Cordes / Théorie M | Cosmologie Quantique | Théorie Quantique des Champs |

Nature du « Big Bang » | Un rebond suite à une contraction maximale, évitant la singularité. | Une collision entre deux « branes » dans un espace de dimensions supérieures. | Pas un commencement ; un point lisse dans une géométrie sans bord où le temps émerge. | La fin locale de l’inflation dans notre « univers-bulle ». |

Statut du Temps | Potentiellement cyclique ou un seul rebond. L’univers peut être éternel. | Cyclique et éternel, avec des collisions périodiques. | Pas de commencement. L’univers est une entité auto-contenue. | Éternel vers le futur. Un commencement local dans un multivers globalement sans fin. |

Principaux Proposants | Martin Bojowald, Abhay Ashtekar | Paul Steinhardt, Neil Turok, Burt Ovrut | James Hartle, Stephen Hawking | Alan Guth, Andrei Linde, Alexander Vilenkin |

Défis et Critiques | Mécanisme d’élimination de l’entropie à chaque cycle ; encore en développement. | Stabilité des branes ; existence non prouvée des dimensions supplémentaires. | Consistance mathématique de l’intégrale de chemin ; controverse sur la prédiction d’un univers instable. | Falsifiabilité ; problème de la mesure dans un multivers infini ; nécessite toujours une origine ultime. |

Partie III : L’Horizon Philosophique

L’exploration scientifique de ce qui a précédé le Big Bang nous conduit inévitablement sur un terrain où la physique et la philosophie s’entremêlent. Les modèles cosmologiques, aussi mathématiques soient-ils, reposent sur des concepts fondamentaux — l’origine, la causalité, le néant — qui ont été au cœur de la pensée philosophique depuis des millénaires. Examiner ces théories à travers un prisme philosophique nous permet de mieux comprendre non seulement l’univers, mais aussi les limites de notre propre quête de connaissance.

Chapitre 5 : Le Langage des Origines – Causalité, Néant et Limites de la Science

La question d’une origine ultime se heurte de front au problème logique de la cause première. Si tout effet a une cause, alors quelle est la cause de la première cause? Cette régression à l’infini a conduit des philosophes comme Aristote à postuler l’existence d’un « Premier Moteur Immobile » ou d’une « Cause Non Causée », une entité qui initie la chaîne de la causalité sans être elle-même le produit d’une cause antérieure.45 La cosmologie moderne, en cherchant ce qui a précédé le Big Bang, se confronte à la même structure logique.

L’Origine du Temps contre l’Origine dans le Temps

Pour clarifier ce débat, le physicien Étienne Klein propose une distinction conceptuelle essentielle. Il différencie une origine dans le temps d’une origine du temps.10

Une origine dans le temps est une transition d’un état physique préexistant à un autre. Le Big Bounce (transition d’une phase de contraction à une phase d’expansion) ou la collision ekpyrotique (transition de branes séparées à un plasma chaud) sont des exemples d’origines dans le temps. La science, en principe, peut décrire et modéliser de telles transitions.10

Une origine du temps (ou origine radicale) serait une transition du néant absolu — aucune chose, aucun espace, aucun temps, aucune loi physique, aucune entité transcendante — à l’existence de quelque chose. Klein, ainsi que de nombreux autres physiciens et philosophes, soutient qu’une telle transition est scientifiquement, et peut-être même logiquement, inconcevable.10

Le Paradoxe du Néant

Le concept de création ex nihilo (à partir de rien) est un paradoxe. Pour expliquer comment le néant a pu devenir de l’être, il faudrait attribuer au néant une sorte de potentiel ou de propriété qui lui permettrait de cesser d’être le néant. Mais dès qu’on lui attribue une propriété, le néant devient « quelque chose », ce qui est une contradiction dans les termes, un point déjà soulevé par le philosophe Henri Bergson.47 C’est pourquoi tous les récits de création, qu’ils soient mythologiques ou scientifiques, commencent invariablement par un « déjà-là » : un océan primordial, un chaos fertile, un vide quantique fluctuant, des branes en mouvement, ou un ensemble de lois mathématiques.48 La science, dans sa pratique, explique toujours l’être par un être antérieur.

La Causalité à ses Limites

De plus, le principe même de causalité, qui veut que la cause précède l’effet, pourrait ne pas s’appliquer aux confins de l’univers. La mécanique quantique nous a déjà appris que la causalité à l’échelle subatomique est probabiliste plutôt que déterministe. La relativité générale nous a montré que le temps n’est pas un cadre absolu, mais une entité dynamique. Dans des scénarios comme la proposition sans-bord de Hawking, où le temps lui-même disparaît pour être remplacé par une dimension spatiale, la notion d’une cause qui « précède » un effet devient tout simplement vide de sens.33

Cette analyse révèle un point crucial : tous les modèles scientifiques de l’avant-Big Bang, sans exception, reposent sur un postulat métaphysique fondamental et non prouvé. La question n’est pas de choisir entre un modèle scientifique et un modèle métaphysique, mais de reconnaître le choix métaphysique qui sous-tend chaque modèle scientifique.

Les modèles de rebond et cycliques (Big Bounce, Ekpyrotique) postulent une réalité éternelle basée sur des processus physiques. Leur postulat métaphysique est l’éternité des lois physiques (LQG, Théorie M) et de la matière/énergie sous une forme ou une autre.

La proposition sans-bord de Hartle-Hawking postule un ensemble de lois mathématiques platoniciennes (les règles de l’intégrale de chemin) qui sont suffisantes pour engendrer un univers physique. Leur postulat métaphysique est que la réalité mathématique est primordiale et peut donner naissance à la réalité physique.

Le modèle de l’inflation éternelle postule l’existence d’un champ quantique (l’inflaton) et des lois de la physique quantique comme toile de fond fondamentale et éternelle. Leur postulat métaphysique est l’éternité d’un vide potentiel.

Aucun de ces modèles n’explique l’origine de ses propres éléments fondateurs (les lois, les branes, le vide quantique). Ils ne font que repousser la question de l’origine ultime d’un cran. Le scientifique, tout comme le philosophe, doit donc faire un choix sur ce qui est considéré comme « fondamental » et « non causé ». Ce choix, par nature, ne peut être vérifié empiriquement et relève donc de la métaphysique.

Chapitre 6 : L’Écho Anthropique – Notre Place dans un Cosmos Potentiellement Infini

Au-delà des équations et des débats logiques, ces théories cosmologiques ont des implications profondes sur la façon dont nous concevons notre propre existence et notre place dans le cosmos. Elles nous invitent à une réflexion humaniste, bien illustrée par la perspective de l’astrophysicien Hubert Reeves.

De la Scène Statique au Processus Générateur

Pendant des millénaires, l’humanité a perçu l’univers comme une scène statique et éternelle sur laquelle se déroulait le drame humain.51 La révolution cosmologique du XXe siècle a fait voler en éclats cette vision. Nous avons découvert un univers dynamique, en évolution, une histoire en cours plutôt qu’un décor immuable.

Hubert Reeves parle d’une « nouvelle alliance » entre l’être humain et le cosmos.51 La découverte la plus fondamentale, selon lui, n’est pas seulement que l’univers a une histoire, mais que nous sommes une partie intégrante de cette histoire. Nous ne sommes pas simplement

dans l’univers ; nous sommes faits de l’univers. Chaque atome de carbone de notre corps, chaque atome de fer de notre sang, a été forgé dans le cœur d’étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant la naissance du Soleil.51

La Nécessité de l’Immensité

Cette perspective donne un sens nouveau à l’immensité effrayante de l’espace et du temps. Ce n’est pas un luxe ou un gaspillage, mais une condition nécessaire à notre existence. Il a fallu des milliards d’années d’évolution stellaire pour créer les éléments lourds indispensables à la chimie de la vie. Il a fallu d’immenses galaxies pour abriter des générations successives d’étoiles. L’immensité de l’univers n’est pas ce qui nous sépare de l’origine ; c’est ce qui a rendu notre émergence possible.51 Notre conscience est le produit tardif et complexe de cette longue généalogie cosmique.

Les différentes théories pré-Big Bang colorent cette perspective de manières distinctes.

Si l’inflation éternelle et le multivers sont une réalité, alors le fameux « réglage fin » des constantes de notre univers, qui semblent si parfaitement ajustées pour permettre la vie, pourrait s’expliquer par le principe anthropique. Nous nous trouvons simplement dans l’une des rares bulles où les conditions sont propices à notre existence, tandis qu’une infinité d’autres univers, stériles, existeraient également.38 Notre existence ne serait pas le fruit d’un dessein, mais d’une sélection statistique.

Si l’univers est cyclique (Big Bounce ou Ekpyrotique), notre moment cosmique n’est qu’un chapitre dans un livre sans fin. Notre univers n’est ni le premier ni le dernier. Cette vision résonne avec l’idée d’une réalité comme un processus éternel d’organisation et de désorganisation, où la complexité et la conscience émergent, disparaissent et renaissent.

La Convergence de l’Origine et de la Destinée

Enfin, la quête scientifique de notre origine cosmique est inextricablement liée à la question de notre destinée cosmique. Les modèles qui décrivent un état pré-Big Bang font également des prédictions sur l’avenir ultime de l’univers. L’origine et la destinée sont les deux faces d’une même pièce théorique.

Les modèles cycliques, par définition, lient le commencement à la fin. Pour qu’un rebond se produise, il faut que l’expansion de l’univers s’arrête un jour et s’inverse en une phase de contraction (un Big Crunch).11 La théorie de l’origine (un rebond après un crunch) est donc aussi une théorie de la fin (un crunch menant à un rebond).

Le sort de l’univers dépend de manière cruciale de la nature de l’énergie noire. Si c’est une constante cosmologique, comme le suggèrent les observations actuelles, l’expansion s’accélérera à jamais, menant à une mort thermique de l’univers (un « Big Freeze »).52 Ce scénario favorise des modèles comme l’inflation éternelle. Si, par contre, l’énergie noire était une forme d’énergie dynamique (comme la « quintessence ») qui pouvait changer de nature dans le futur, un Big Crunch resterait possible, rendant les modèles cycliques viables.13

Par conséquent, comprendre ce qui s’est passé avant le Big Bang n’est pas seulement une question d’archéologie cosmique. Cela exige la construction d’un modèle cosmologique complet et cohérent qui décrit le passé, le présent et le futur de manière unifiée. Pour savoir d’où nous venons, nous devons aussi savoir où nous allons.

Conclusion : Une Symphonie Inachevée d’Idées

La question « Que s’est-il passé avant le Big Bang? » nous a menés des limites de la relativité générale aux frontières les plus spéculatives de la physique théorique. Nous avons exploré des univers qui rebondissent, des branes qui entrent en collision, des cosmos qui naissent sans commencement et des multivers qui bourgeonnent éternellement. Chacune de ces idées, qu’il s’agisse du Grand Rebond propulsé par la gravité quantique à boucles, du modèle cyclique issu de la théorie des cordes, de la proposition sans-bord de Hartle-Hawking ou de l’inflation éternelle, offre une réponse fascinante, mais incomplète.

À l’heure actuelle, aucune de ces théories n’a été prouvée. La question de ce qui a précédé notre phase d’expansion reste l’un des plus grands problèmes non résolus de la science. Cependant, cette absence de réponse définitive ne doit pas être considérée comme un échec, mais comme le signe d’un champ de recherche d’une vitalité et d’une profondeur extraordinaires. La compétition entre ces idées stimule l’innovation théorique et pousse les cosmologistes à concevoir des observations de plus en plus précises, comme la recherche des modes B primordiaux dans le fond diffus cosmologique, qui pourraient un jour nous fournir des indices cruciaux.

Au-delà de la science, cette quête a une résonance philosophique et existentielle. Elle nous oblige à affronter les limites de notre langage, de notre logique et de notre intuition face aux concepts d’origine et d’éternité. Elle redéfinit notre place dans l’histoire cosmique, non pas comme des occupants d’une scène inerte, mais comme les descendants d’une longue et violente évolution stellaire, comme une partie de l’univers devenue capable de s’interroger sur elle-même.

En fin de compte, le phénomène le plus remarquable n’est peut-être pas la réponse que nous trouverons un jour, mais la quête elle-même. Le fait qu’une collection d’atomes, forgée dans les étoiles et assemblée sur une petite planète rocheuse, puisse contempler l’ensemble du cosmos et tenter de déchiffrer sa propre histoire est une source d’émerveillement. Nous sommes le cosmos rendu conscient, s’efforçant de comprendre un récit qui, peut-être, n’a ni commencement ni fin. C’est une symphonie d’idées inachevée, et nous avons le privilège d’en écouter les harmonies et d’en composer les prochaines mesures.

Écrit par: La rédaction

Articles similaires

Rechercher

Big Bang Radio

ça vient de passer sur Big Bang Radio

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Articles Récents

Parker Solar dans la Proche Banlieue du Soleil

Naissance Et Mort d’Un Trou Noir

Les Yeux de la Terre, une Histoire de Télescopes

GW190521 – Gigantesque Fusion de deux « Super Massive Black Hole »

Le Boson de Higgs : Une Clé de l’Univers ?

Les Sept Piliers de l’Univers Quantique

Le Soleil – Portrait Intime de Notre Étoile